ホーム » 過去のイベント

カテゴリー別アーカイブ: 過去のイベント

大東文化大学社会学部の国内研修報告

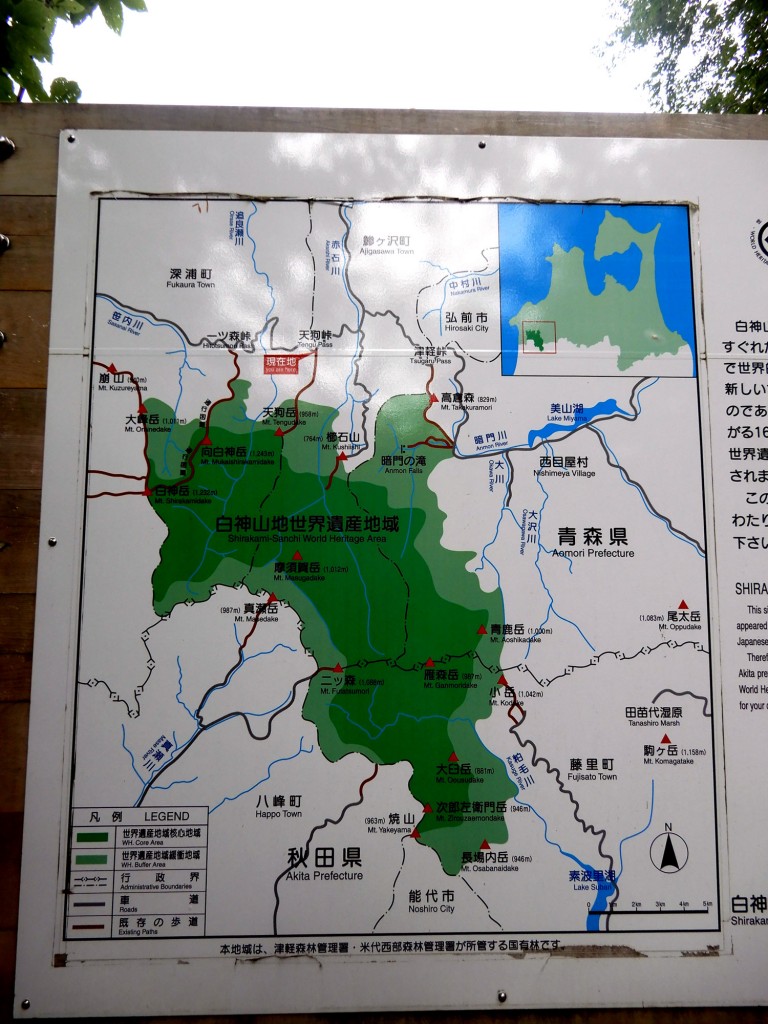

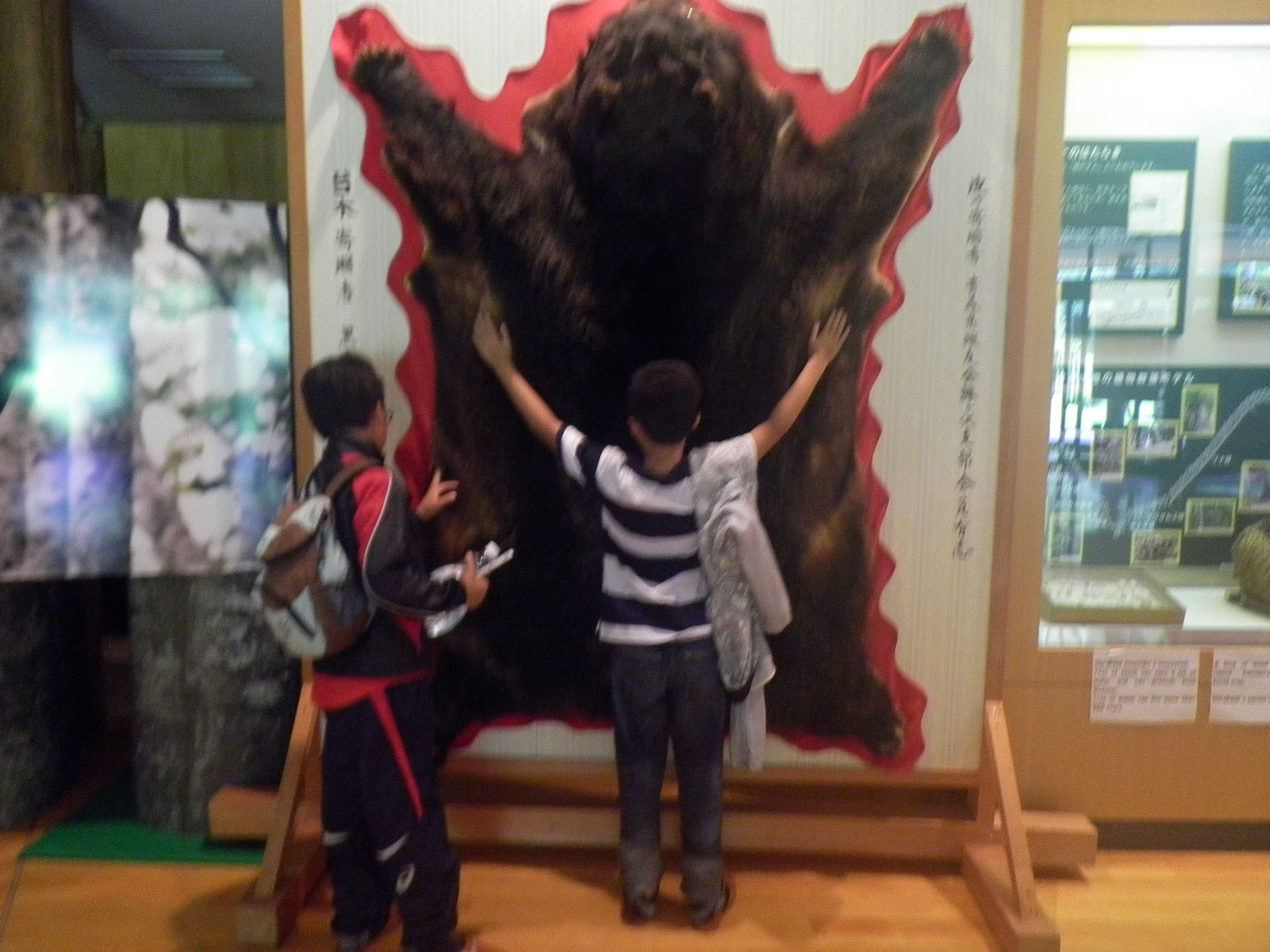

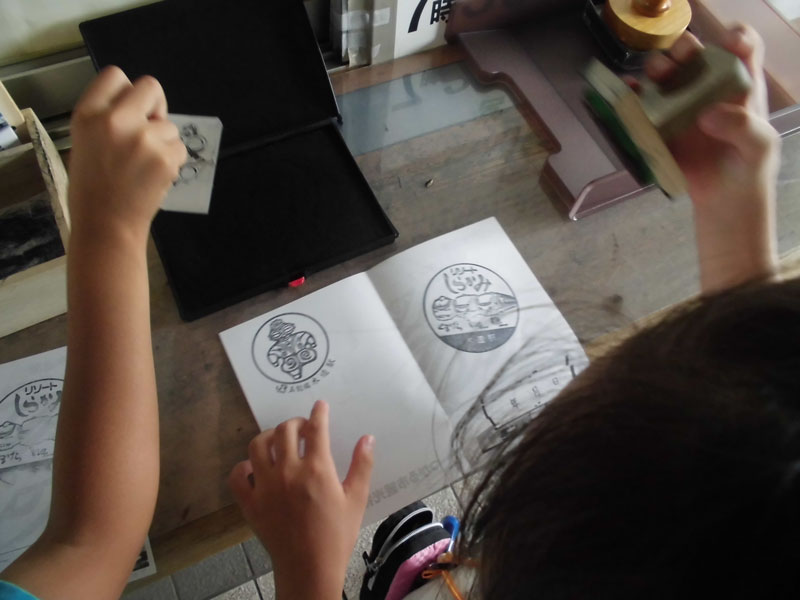

8月23日~24日にかけて、大東文化大学社会学部の学生11名が白神山地研修で訪れた。1日目は、オリエンテーションを行い、白神山地で体験したり知りたい事、自己紹介等の意見交換会を行い、ハロー白神のビジターセンターに出かけた。最初にビジターでは白神山地の全体のイメージとか、赤石渓流の革新部分から流れている川であること等、植物・動物、昆虫等を見学した。

この日は午後に着いたので、最初はクロモジを使ったアロマ風呂を体験した。ほのかに香るクロモジノ香りに気持ちがよかったと言う人もいた。

そして、地元白神の里の夕食、白神御前を頂いた。たくさんの山菜と金の鮎を使った塩焼き、ミズの漬物等など舌鼓をうっていた。

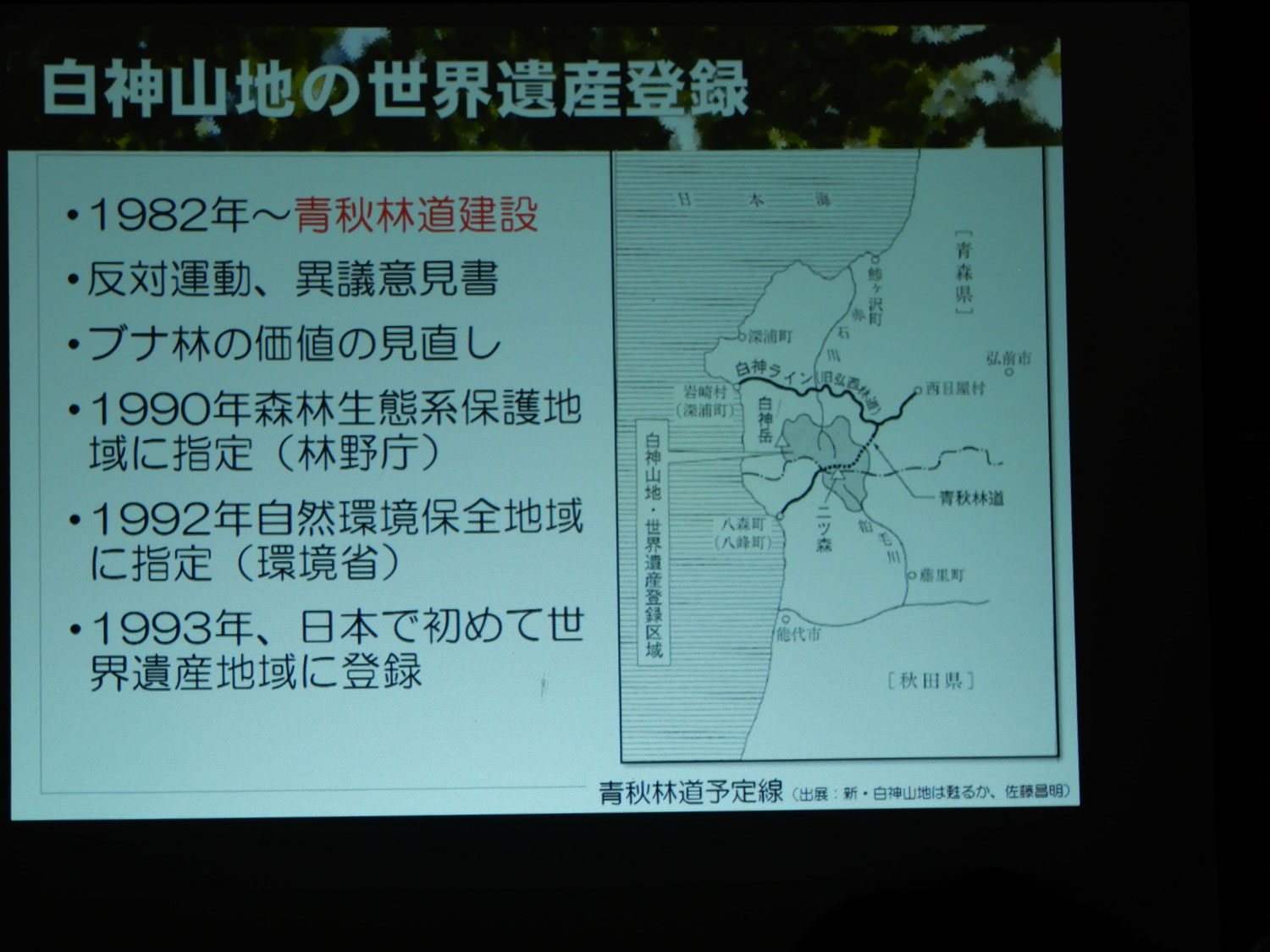

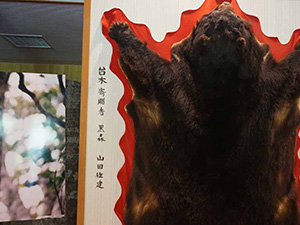

夕食後は、白神山地の歴史と、白神山地のまたぎとその暮らしを学んだ。白神山地は青森県と秋田件に跨る山であること。赤石川の鉄砲水と林道建設反対運動、そして、森林生態系、世界遺産と、単純に広大なブナ林があったから世界遺産ではなく、過去の地元住民の負の遺産が結果世界遺産を誘導し、広大なブナ林が今、現在も守られている事などを白神自然学校の永井雄人校長からのガイダンスを受け、数々の質問を受けて就寝した。

2日目は、朝ラジオ体操からスタートし、朝食をすませたら、最初にこの日御昼ごろ呈している白神山地でのブナの森の復元再生の為のSDGs活動としてのブナの4年物の苗木を苗床から掘る作業を体験した。中々スコップでは掘れない苗堀りに格闘してから出発した。

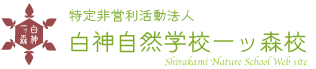

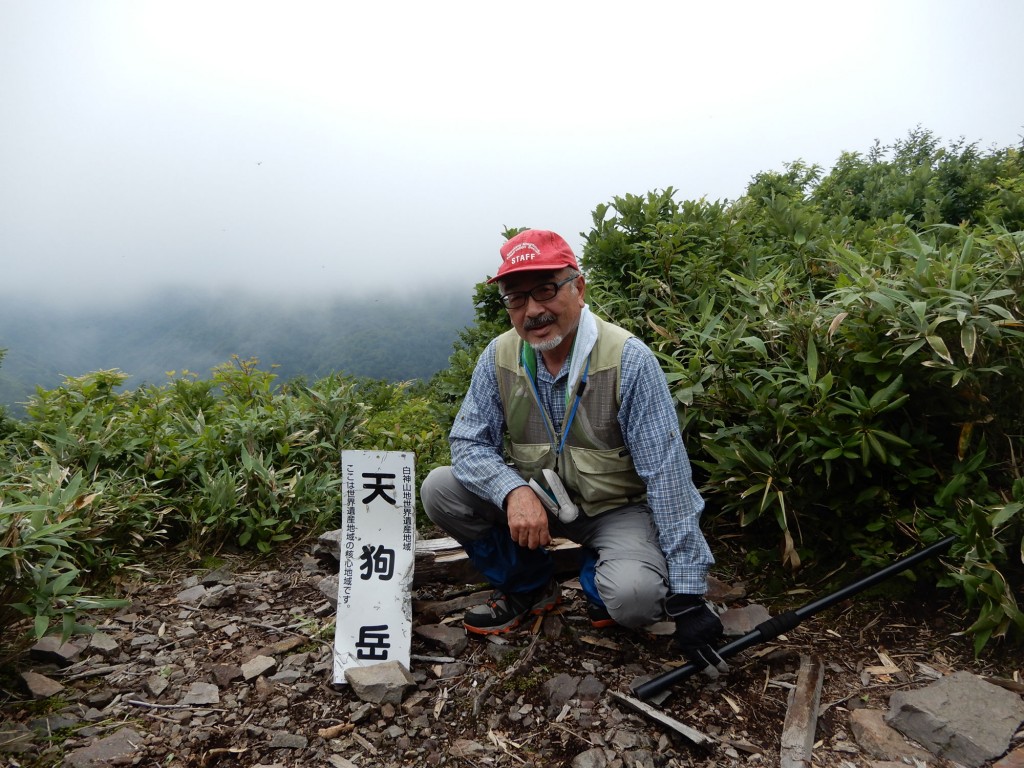

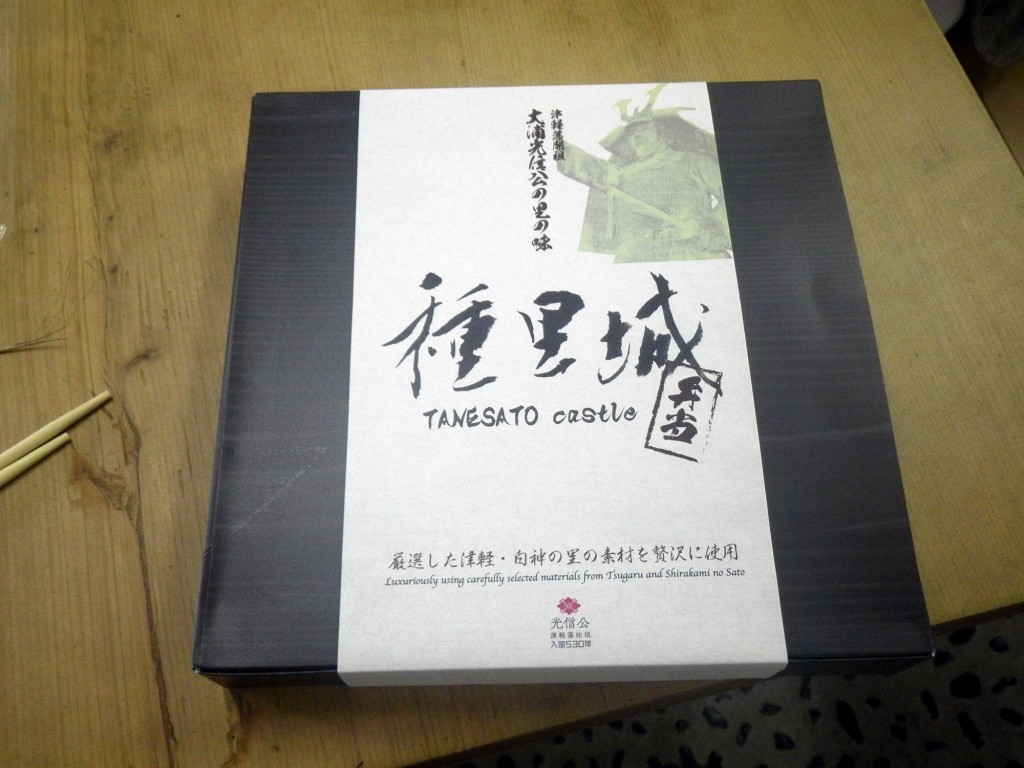

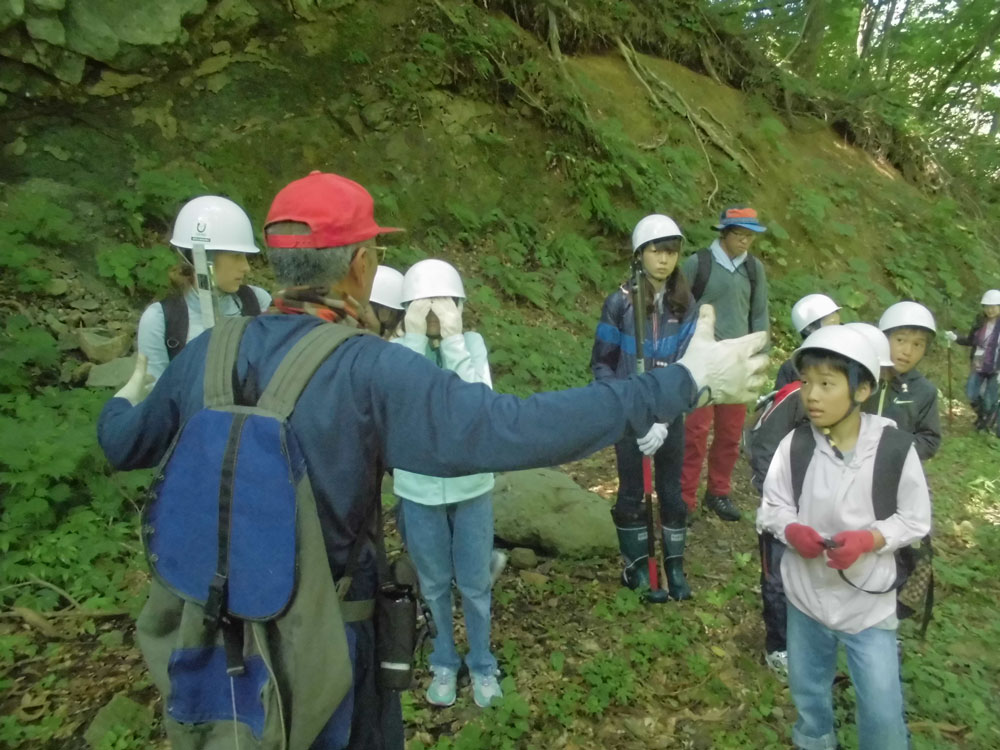

最初に大浦光信公の館後で(金・土・日)しか入館できないので、入り口で大浦光信公と津軽について、ガイドの永井雄人から説明を受け、その光信公が津軽平定の為に辿った古道トレッキングに出かけた。

小森林道から個度に入っていったが、最初は少しきつい坂が続くが、古道途中のブナ林やミズナラばやしをくぐりながら、自然学校からも見える大畑山を横目に、黒森の「殿の井戸」までたどり着いた。1時間30分のトレッキングでしたが、この暑さの為か水分補給がとても大事でした。殿の井戸では、手を入れて冷たさを感じていた。15秒湧水に手を入れていると、「手がしびれてきた」とその冷たさに驚いていた。

この後、黒森地区の黒森林道を歩いて、「白神自然学校遊々の森」の植林地に歩いて向かった。約30分歩いて、朝に掘ったブナの苗木を2人1組となって、1本1本に思いを込めて、植林活動を行った。

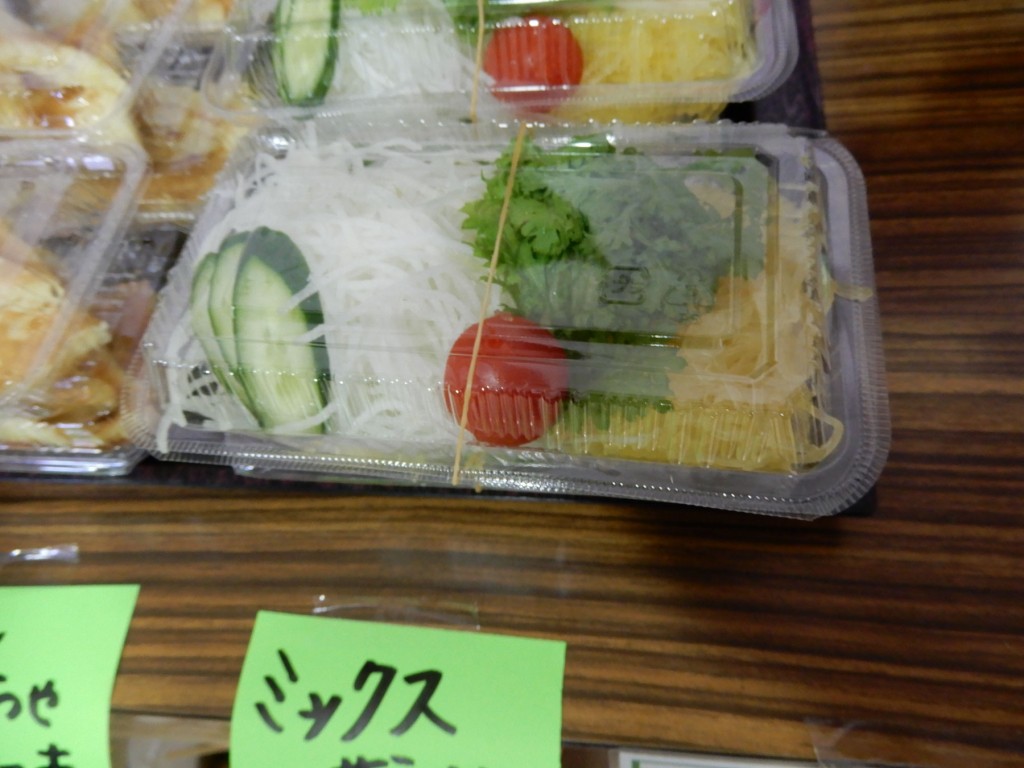

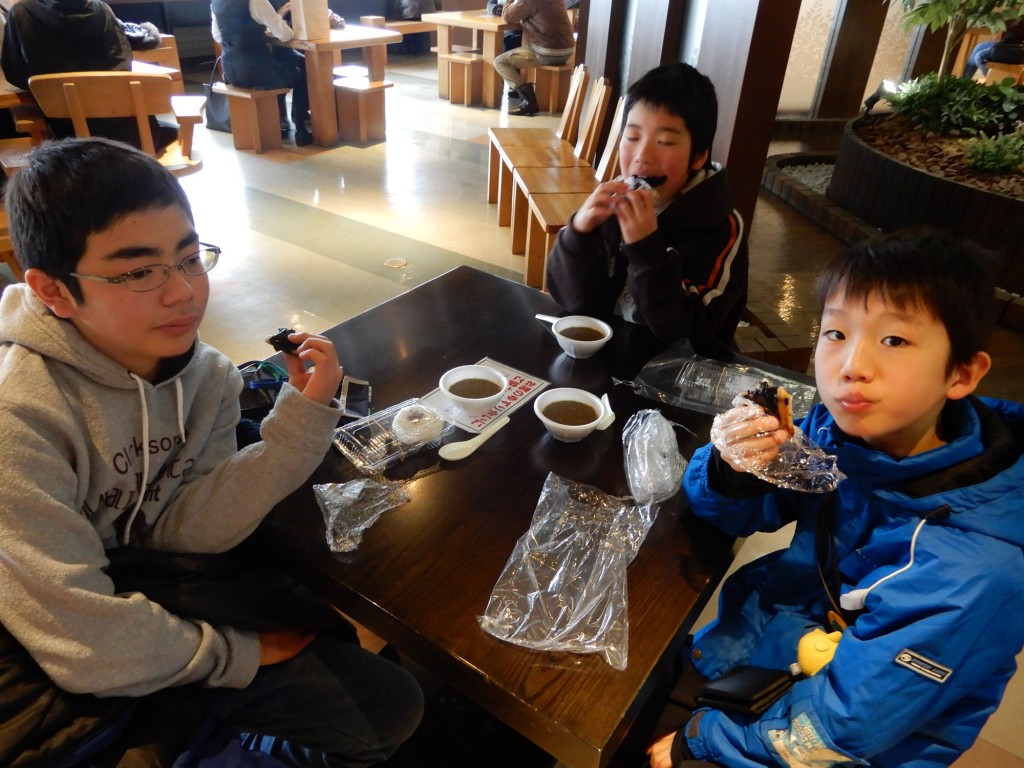

この時期に植林なので、土はとても乾いていたので、最後はポリ管で運んだ水を根の周りにたくさんかけ、空気を抜き活着するように工夫をこらしました。20年後、30年後にこの地域にブナの森が出来上がる事を願って植林を終え、白神山地でのすべての研修を今回の一連の工程を終了し、お昼はおいしいおにぎり弁当と、スイカを卓さん頂いて、白神山地を後にして、五所川原市の七和地区でのリンゴもぎ体験に出かけました。

この世代の学生は、高校時代コロナ禍で修学旅行にも行けなかった学生で、久しぶりの国内旅行に出かけることができてとても良かった。また、いっぱい汗をかいた。青森と東京も同じ温度でしたと述べて白神山地を後にしました。

また、来年度もこの計画を継続して実施と聞いています。是非、次の後輩に白神での体験を伝えてやってください。お疲れさまでした。

鰺ケ沢町と西海岸のインバウンドモニターツアー2日目開催報告Ajigasawa Town and West Coast Inbound Monitor Tour Day 2 Report

2日目は、白神自然学校遊々の森で白神山地の自然保護活動の一つであるブナの森復元再生プロジェクトに参画するということで、4年物のブナの苗木の植林活動を行いました。

初めて使う道具に戸惑いながら約30センチメートルの穴を掘り、ブナの苗木を植えた後、暑いので水をたっぷりかけて足で踏み固めました。最後は全員で記念のポーズです。フランス人のMargot LITZLERさんは飛行機のチケットがとれず一日早くフランスに戻りました。

On the second day, we planted four-year-old beech saplings at the Shirakami Nature School’s Yuujin-no-mori forest, as part of our participation in the Beech Forest Restoration and Regeneration Project, one of the nature conservation activities in the Shirakami Mountain Range. Bewildered by the tools that they were using for the first time, they dug a hole of about 30 centimeters, planted the beech saplings, and then, because it was hot, poured plenty of water on them and stomped on them with their feet. At the end, everyone posed together for a commemorative pose. Frenchman Margot Litzler returned to France a day early because she could not get a plane ticket.On the second day, we planted four-year-old beech saplings at the Shirakami Nature School’s Yuujin-no-mori forest, as part of our participation in the Beech Forest Restoration and Regeneration Project, one of the nature conservation activities in the Shirakami Mountain Range. Bewildered by the tools that they were using for the first time, they dug a hole of about 30 centimeters, planted the beech saplings, and then, because it was hot, poured plenty of water on them and stomped on them with their feet. At the end, everyone posed together for a commemorative pose. Frenchman Margot Litzler returned to France a day early because she could not get a plane ticket.

午前中深浦町から鰺ケ沢町に移動し植林をしたら、鰺ケ沢町を代表する「ヒラメの漬け丼」を試食した。深浦町はマグステ丼ですが、鰺ケ沢町はヒラメの漬け丼です。共に新鮮な魚が捕れるから提供できる名物に満足していました。その後は、鰺ケ沢町の海の駅を訪問し、農産物やお土産店を周り、国の家族にと、りんごを使ったパイ等を高に有していました。

In the morning, we moved from Fukaura town to Ajigasawa town for tree planting and tasted a typical Ajigasawa town dish, “Donburi”, which is a bowl of rice topped with pickled flatfish. Fukaura town has a bowl of rice topped with maguste and Ajigasawa town has a bowl of rice topped with pickled flatfish. Both were satisfied with the specialty that they can offer because they can catch fresh fish. After that, they visited the sea station in Ajigasawa town, went around agricultural products and souvenir stores, and bought a pie made of apple and other products for their family in the country.

津軽三十三観音霊場の一つ、日照田の霊場には118段の階段があり、その階段を登り切ったところに社(やしろ)が建っている、参加者はひいひいいいながら登り切った。中々普段の生活から離れる事を意味する霊場は、普段登ったことがない階段の数で目的が達成されたかも知れない。

The sacred site in Hishoda, one of the 33 sacred sites of the Tsugaru Kannon, has 118 steps, and a shrine stands at the top of the steps. The participants climbed up the 118 steps with great difficulty. The sacred site is meant to be a place where one can get away from one’s normal life, and the number of steps, which were not usually climbed, may have accomplished the purpose.

津軽統一の為に種里地区に居城を構えた大浦光信公が祭られているこの地区は、大浦光信公の合祀され歴代津軽家が訪れている。社には馬が祭られていて、武将を守る神社として祭られているという話しを白八幡宮と種里八幡宮の宮司を兼ねている奈良さんから聞き、神妙な面持ちで訪れた。

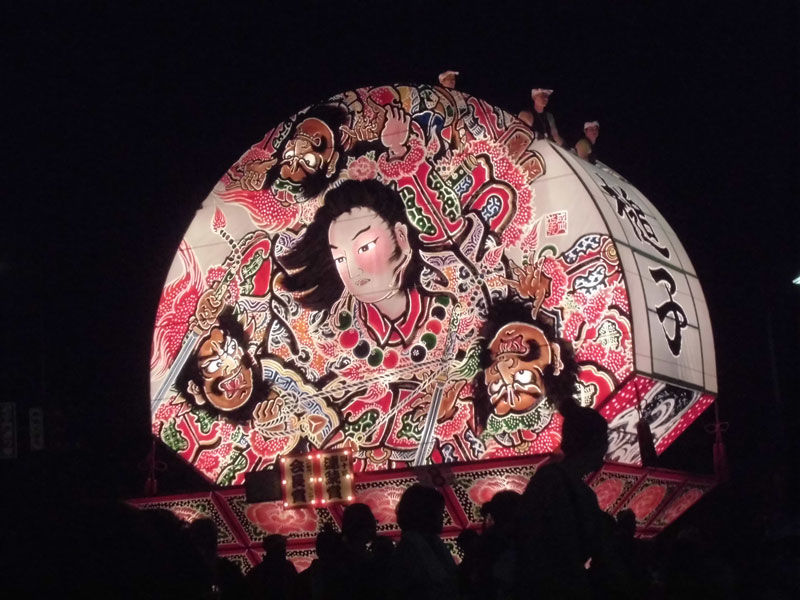

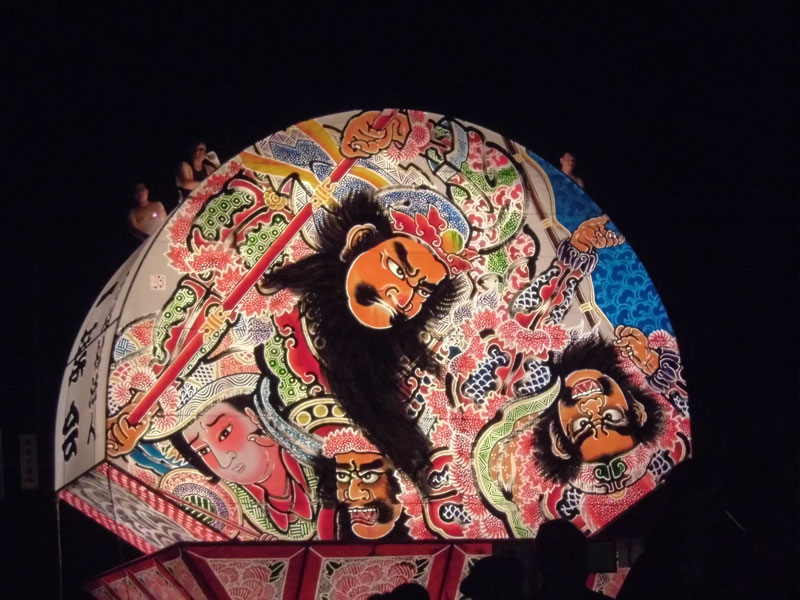

以上が二日間のモニターツアーである。また、参加者は青森の夏の伝統祭りでもある五所川原市の立佞武多や弘前市のねぷたも見学した。

フェステバルすばらしいと五所川原市の立佞武多の囃子に併せて踊っていたのがとても印象深かった。全員が北国のこの企画にとても満足して日本を後にした。日本人の若者も、ねぶた祭りに圧倒されていた。その後京都・奈良、そして徳島玄の阿波踊りにも参加するという日本を知り尽くそうという意欲は続いていた。最後は本当に日本を満喫して、日本大好き人間となってSNSで情報発信したり、リピーターとして再来日してくれるだろう。

This area is dedicated to Mitsunobu Oura, who built a castle in the Tanezato district to unify Tsugaru, and has been enshrined together and visited by successive generations of the Tsugaru family. Mr. Nara, who also serves as the chief priest of Shirohachimangu Shrine and Tanesato Hachimangu Shrine, told us that a horse is enshrined at the shrine to protect the warlord, and we listen to that story humbly. This was the end of the two-day monitoring tour. The participants also visited Goshogawara City’s Tachineputa and Hirosaki City’s Neputa, both of which are traditional summer festivals in Aomori. It was very impressive that they danced to the music of the wonderful festival and Goshogawara City’s Tachineputa. Everyone left Japan satisfied with this northern project. The Japanese youth were also overwhelmed by the Nebuta Festival. They continued their desire to get to know Japan by participating in the Awa Odori dance in Kyoto, Nara, and Tokushima Gen. In the end, they truly enjoyed Japan, and will become Japan lovers who will be sharing information on SNS and coming back to Japan as repeat visitors. Hirosaki Neputa

弘前ねぷた

五所川原 立佞武多

Goshogawara Tachineputa

鰺ケ沢町と西海岸のインバウンドモニターツアー開催報告Ajigasawa Town and West Coast Inbound Monitor Tour Report

今回、イタリア・フランス・台湾・日本の大学生・高校生に鰺ケ沢町の町中と西海岸周辺の観光地、そして白神山地でのアクティブな取り組みとサステナブルなボランテイア活動を体験してもらいました。

参加したインバウンドの方や日本の皆さんは、白神山地並びに鰺ケ沢町が大好きな町となってくれました。

特に、鰺ケ沢町で日本文化に触れられたことはとてもうれしいと話てくれました。

このモニターツアー開催後に京都・奈良にもでかけるという方もいましたが、小さな町だからこそできる、温かい人と人の交流がとても感動だったみたいです。お別れの時は全員ハグしてJR鰺ケ沢駅前でお別れしました。

また、いつか日本にくる機会があったら連絡すると話して別れました。

This time, we invited university and high school students from Italy, France, Taiwan, and Japan to experience active engagement and sustainable volunteer activities in the town of Ajigasawa, tourist attractions around the west coast, and Shirakami Sanchi (Mountains). The inbound visitors and the Japanese participants loved the Shirakami Mountains and Ajigasawa Town. Especially, they were very happy to be able to experience Japanese culture in Ajigasawa. Some of the participants said that they will visit Kyoto and Nara after the tour, and they were very impressed by the welcoming atmosphere in this small town. When it was time to say goodbye, they all hugged each other and said goodbye in front of JR Ajikazawa station. They said goodbye and promised that they would keep in touch when they come back to Japan again.

最初に鰺ケ沢町を代表する魚屋「加藤鮮魚店」で日本海の魚を見学し、大きな魚や初めて見る魚に驚いて、魚の名前や十三湖のシジミ貝について聞いていた。

First we went to “Kato Fresh Fish Store”, a fish shop representing Ajigasawa town, to see fish from the Sea of Japan. They were surprised to see big fish and fish they saw for the first time, and asked about the names of fish and about the Shijimi clam in Lake Jusan.

港町の鰺ケ沢町を一望できる天童山に登り、天童山と鰺ケ沢町の歴史を知ると共に、天気の良い日は北海道や秋田県の男鹿半島までも望める天童山の景色に感動していた。また、常夜灯があり、昔の船乗りの位置を確認する現代の灯台の役目を果たしたことにも、日本の海の歴史を知った。

They climbed up Mt. Tendo where they could overlook the port town of Ajigasawa, learned about the history of Mt. Tendo and Ajigasawa, and were impressed by the view of Mt. Tendo where they could even see Hokkaido and Oga Peninsula in Akita Prefecture on a fine day. They also learned about the history of Japan’s oceans, as well as the fact that there was a nightlight that served as a modern-day lighthouse to check the location of sailors in the old days.

鰺ケ沢町は北前船の寄港地として栄えたという歴史で残っている城八幡宮神社には、当時の船主が残した絵馬がたくさん寄贈されていた。宮司の奈良さんから、その話を聞きながらお宮に寄進されている絵馬を鑑賞させて頂いた。また、鰺ケ沢町は津軽藩の御用達港として、この津軽地域繁栄に貢献した事も商会され、歴史のある町であることを初めて知った。

They climbed up Mt. Tendo where they could overlook the port town of Ajigasawa, learned about the history of Mt. Tendo and Ajigasawa, and were impressed by the view of Mt. Tendo where they could even see Hokkaido and Oga Peninsula in Akita Prefecture on a fine day. They also learned about the history of Japan’s oceans, as well as the fact that there was a nightlight that served as a modern-day lighthouse to check the location of sailors in the old days.

鰺ケ沢町は京都・大阪方面から様々な物資や文化が運ばれてきた。また、北海道からこんぶやわかめ等が運ばれてきたが、京都の各宗派が多くお寺を構えた港町でもあり、そのお寺街が黒塀を残している。そのお寺の一つ、曹洞宗 高澤寺(こうたくじ)において、修行の一つである「禅体験」を体験した。

また、裏千家の日本茶を頂く機会を得た。北国の小さな町での日本を代表する文化に触れる機会を持ち、参加した外国人(イタリア・フランス・台湾、そして日本の大学生達)は、とても神妙に気持ちで日本文化に踏めることができて感動していた。

Ajigasawa town has brought various goods and culture from Kyoto and Osaka area. It was also a port town where many temples of various religious sects in Kyoto were located, and the black walls of the temple town are still there. At one of these temples, Koutakuji Temple of the Soto sect, I experienced Zen, a form of ascetic training. He also had the opportunity to enjoy a Japanese tea ceremony by the Urasenke school. The foreigners (Italian, French, Taiwanese, and Japanese university students) who participated in the tour were moved by the opportunity to experience representative Japanese culture in a small town in the north of Japan.

この日の昼食は、道の液ふかうらのまぐろの漬け定食(日替わり定食)を頂いた。深浦町の本マグロの漁獲量は日本一という話しを聞きながら試食した。

イタリア人の小学校の教師のアニータさんは、マグロは、大間のマグロが有名だが、深浦マグロとの違いは?と質問があり、深浦町の小さなマグロが津軽海峡に移動して、津軽海峡の流れの中でもまれたマグロが、大間マグロだと話を聞き、驚いていた。

For lunch that day, we had a set meal of pickled tuna (daily set meal) at Michi no Ryokubu Fukaura. We tasted it while listening to a story about Fukaura Town having the largest catch of tuna in Japan. Anita, an Italian elementary school teacher, asked what the difference was between the tuna from Oma, which is famous, and the tuna from Fukaura. She was surprised to hear that the small tuna from Fukaura town moved to the Tsugaru Straits and the tuna that was caught in the currents of the Tsugaru Straits is the Oma tuna.

この日のモニターツアーの最後は深浦町の十二湖でした。十二湖が江戸時代の地震と土砂崩れでできたカルデラ湖である事や十二湖の名前の由来の説明をうけた。その後、青池を目指して歩いていく途中の湖の色がグリーン色なのがとても気になったみたいで、何でグリーンなのかとガイドに聞いてきた。それは、青池を見たら質問してねと言われ、青池を見て、二度びっくりで、何でここだけ青いのと聞いてきて、伏流水といって地下水より深い場所からの成分の水と太陽の光の屈折によっておこる変化によってこの色がでると説明したらダイヤモンドみたいだと感激していた。

The last stop of the day’s monitoring tour was at Lake Juniko in Fukaura Town. The tour guide explained that the Twelve Lakes are caldera lakes created by an earthquake and landslide during the Edo period (1603-1868) and the origin of the name “Twelve Lakes. After that, he was very curious about the green color of the lake on the way to Aoike, and asked the guide why it was green. When I explained to him that this color was caused by the refraction of the sun’s rays and the water from deeper than groundwater, which is called subterranean water, he was impressed that it looked like a diamond.

この日の宿は、深浦観光ホテルでした。日本海の夕日をみながら露店風呂に入ろうと、お薦めしていたのですが、あぶが多く入れませんでした。でも日本の温泉はとても気持ちがいいと台湾のシュンさんが言っていました。

イタリア人のAnita ARIOLAさんやフランス人のMargot LITZLERさんも、温泉は大丈夫といい入っていました。

一日目は、ここで終了し就寝しました。

The hotel for the day was the Fukaura Kanko Hotel. I had recommended taking an open-air bath while watching the sunset over the Sea of Japan, but there were too many flies in the water, so I could not enter. However, Mr. Shun from Taiwan said that Japanese hot springs are very pleasant. Anita Ariola from Italy and Margot Litzler from France also enjoyed the hot spring. The first day ended here and we went to bed.

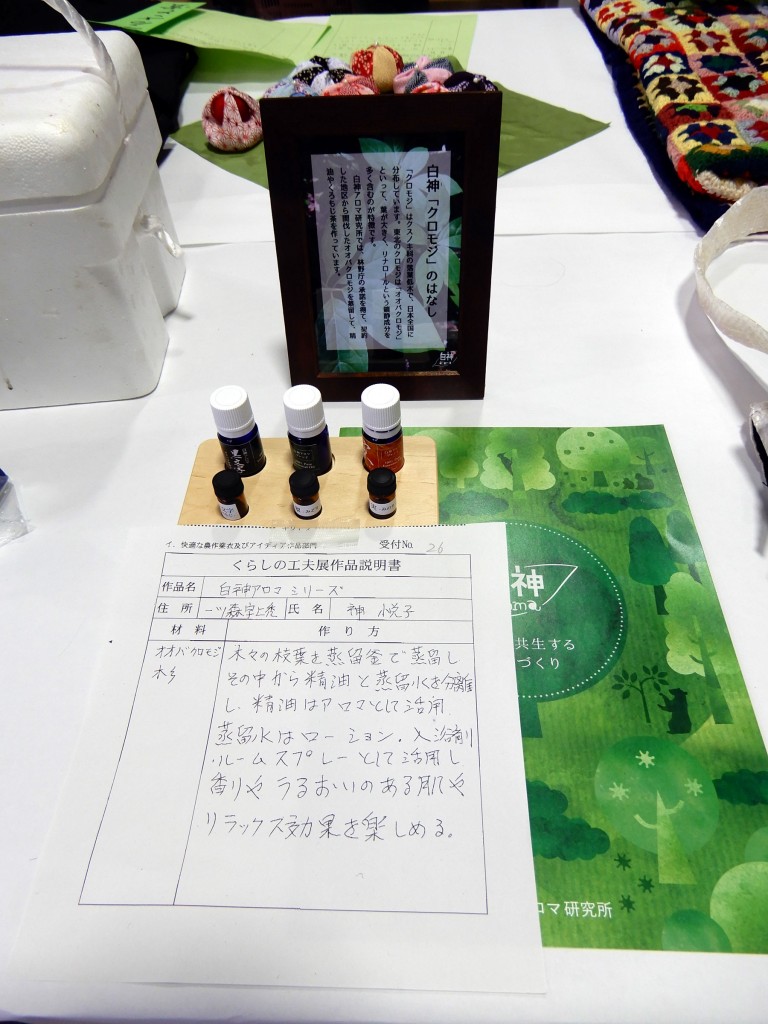

白神アロマオンラインセミナー 活動報告

白神アロマオンライン講座 第1回『クレイ歯磨き』

1/26(水) 20:00〜

白神アロマオンライン講座 第2回『手指消毒液』

1/27(木) 20:00〜

白神クロモジ茶アレンジ活用オンライン講座 第1回『クロモジ飴』

1/28(金) 19:00〜

白神クロモジ茶アレンジ活用オンライン講座 第2回『クロモジ七味』

1/29(土) 17:00〜

白神アロマオンライン講座 第3回『クロモジ枝を使ったモチーフ』

1/30(日) 13:00〜

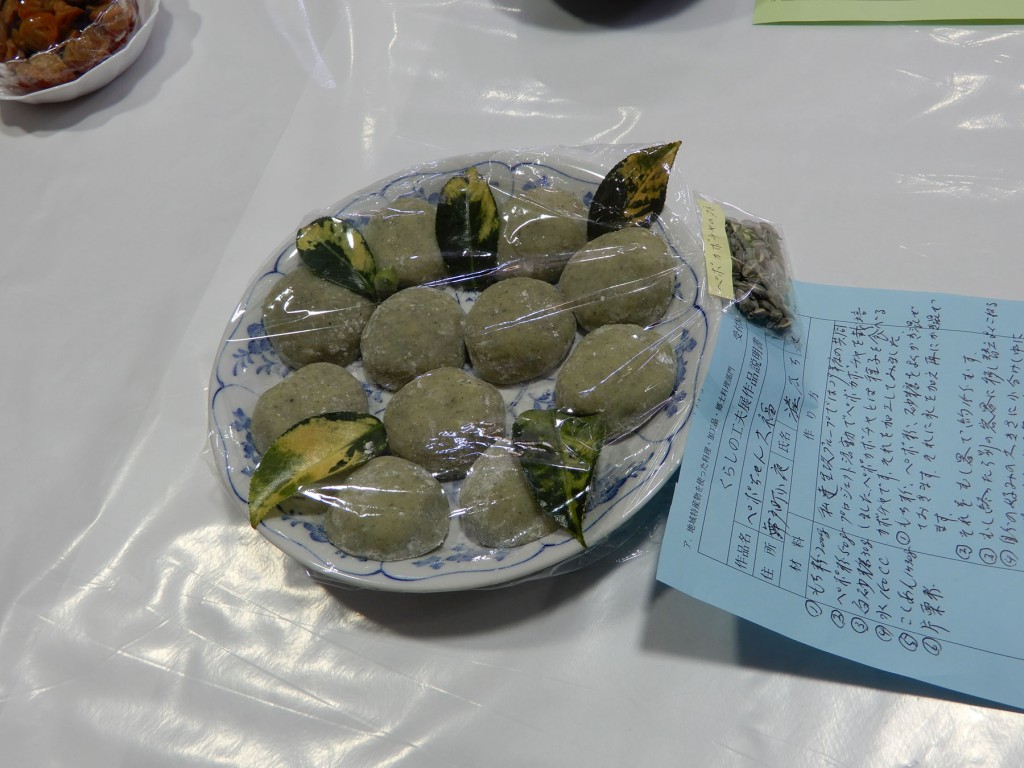

白神クロモジ茶アレンジ活用オンライン講座 第3回『クロモジ白玉』

1/30(日) 14:00~

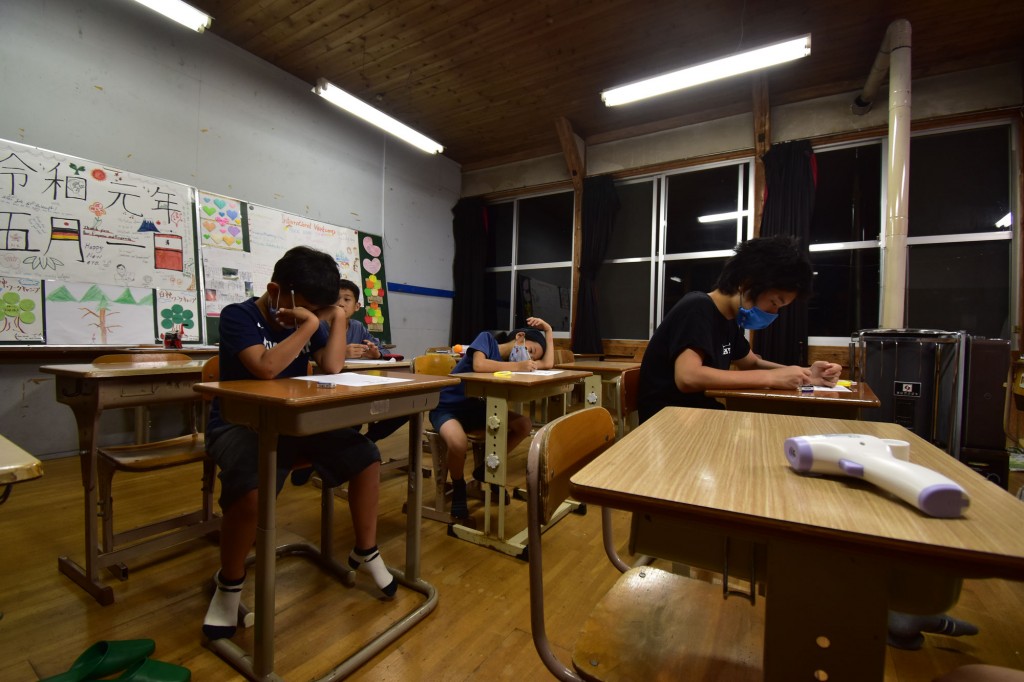

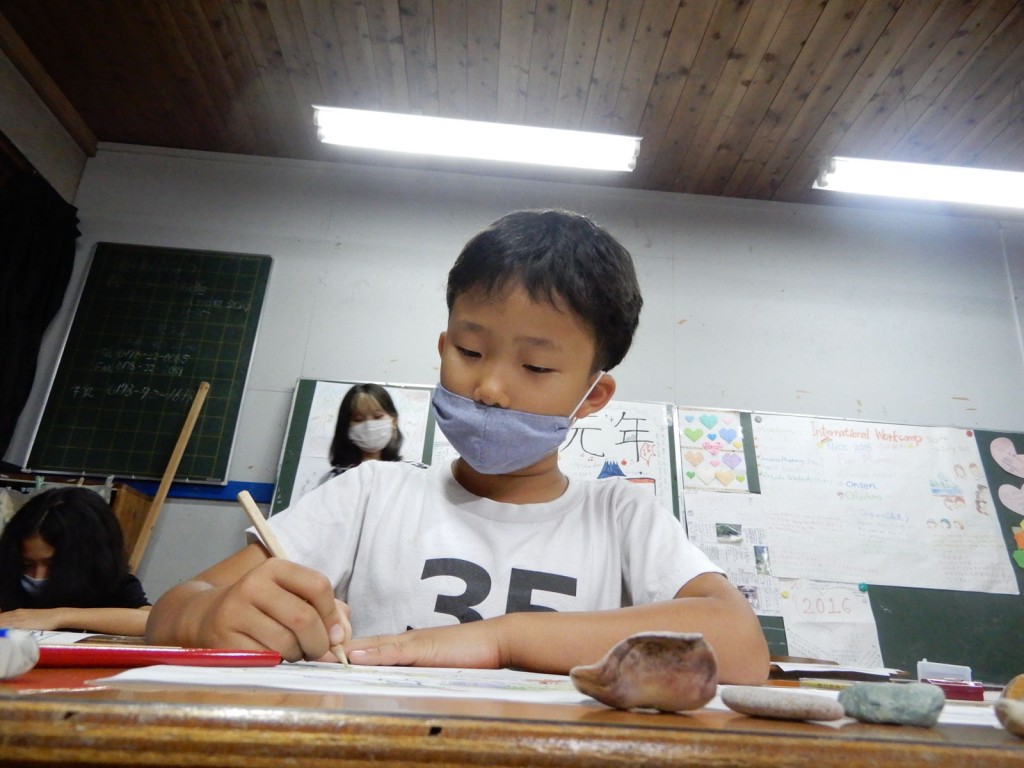

2020夏休み自然体験塾開催報告

8月10日(月)~8月16日(日)まで、短期・長期の自然塾を開催した。コロナウイルス感染拡大中での開催でしたが、新しい生活ルールを守り、朝と夕の検温から始まり、移動中はマスク着用、手洗い・消毒をスタッフ・参加者全員が励行しての開催でした。

スタッフのチェックと子供達の協力があり、無事故で開催できありがとうございました。

今回はクロクマの滝を久しぶりに見ることができた事。また、白神自然学校遊々の森での伐倒体験、マタギ小屋のある青池も久しぶりにいけた事。バーベキュー・花火・海水浴等、とても楽しい共同生活でした。特に大学生と中学生・小学生の楽しい会話とプログラムの取り組みは、子供達に大きな希望をもたらした事は、間違いないと思います。引き続き、2021年冬のスキー企画も実施してまいります。

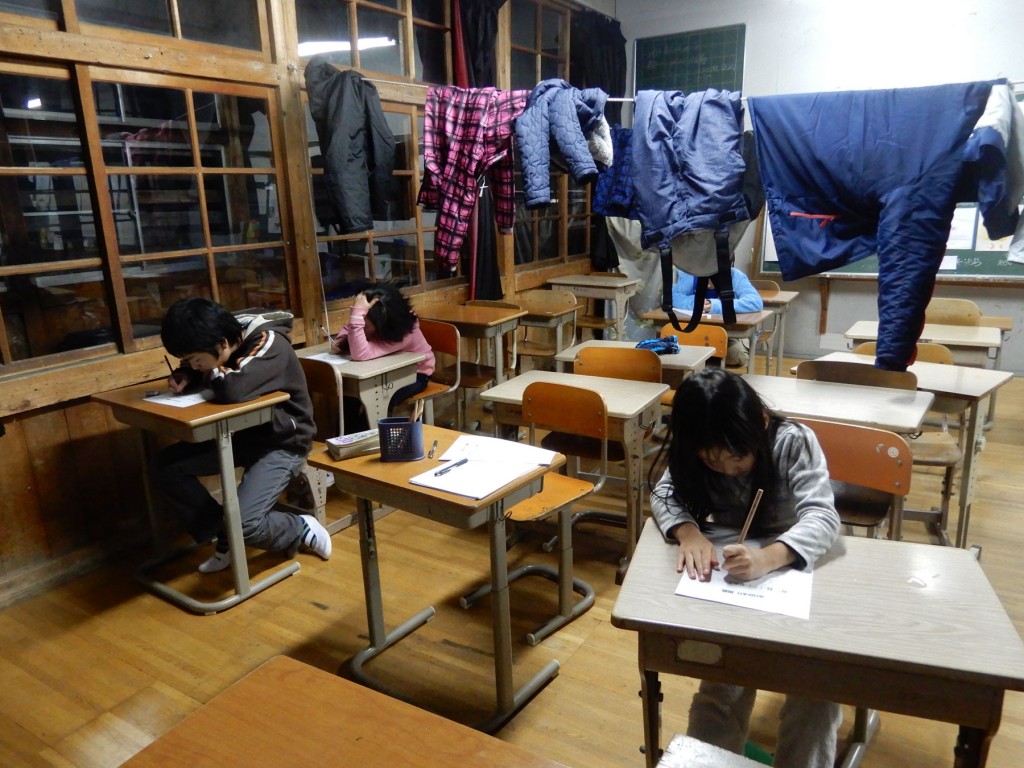

2018夏休み自然塾開催報告

8月3日(金)~6日までの短期と、9日までの長期の自然体験塾が開催された、山・川・海の大自然を活かした体験塾なので、多くの首都圏や地元の参加者があり、世界からボランテイアのスタッフも参加し、総勢20名の自然塾となった。

最初の日は、オリエンテーションを終えた後は、特別に弘前ねぷたを見学にでかけた、とても盛大でみんな喜んでいた。その後の山・川、海の様子をアラカルト方式でご紹介します。

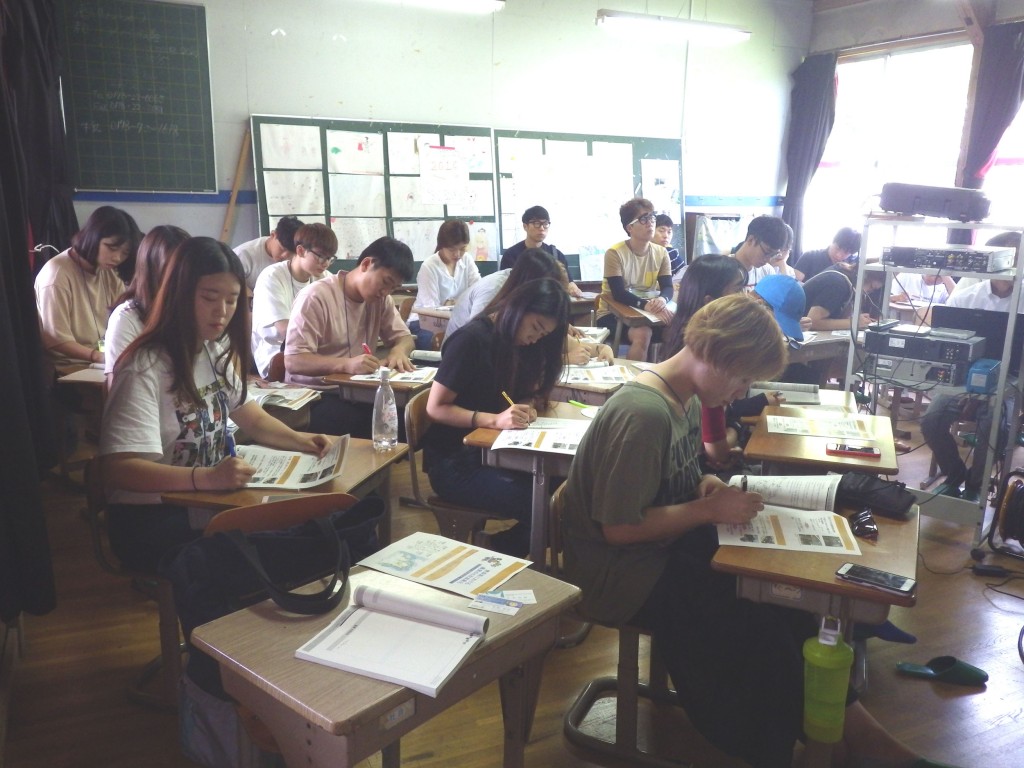

韓日農大生交流と6次産業創業過程 日本研修

8月.24日~.8月.28日の4泊5日で、韓国全土の農大生研修が行われた。この研修は今年で3年目となっている。特に2日目の弘前大学農学部とのワークショップと、3日目の白神自然学校での研修と、白神山地の散策・食事が、白神自然学校の担当となっている。

白神山地の散策は、今回は白神の森遊山道に出かけました。総勢32名程でしたので、2班に分かれて山に入りました。1班は白神自然学校代表の永井雄人、2班は白神自然学校理事の野藤知里さんです。皆さんとても楽しかったみたいです。せっかく白神山地の麓に来て、白神山地に今まで入らなかったので、若い学生は世界遺産を楽しめたのがとてもよかったみたいです。

また、来年度も計画が実施される予定です。また、日韓の若いこう理由が益々進むことを祈っています。ありがとうございました。また、学生の皆様には、アンケートにもご協力頂きましたので、結果まとめを掲載します。

皆さん、ご苦労様でした。また、韓国の農大の皆さまのお越しをお待ちしております。

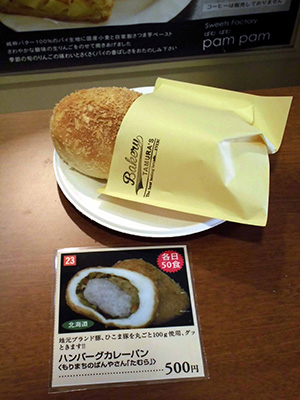

2016あおもりカレーまつり報告

平成28年1月9日(土)~11日(月祝)の3日間、観光物産館アスパムの一階イベントホールで開催された。

青森県内の、ご当地カレーが16品、カレーパン7品が出店し、白神自然学校一ツ森校からも、農家レストラン しらかみからは、『白神グリーンカレー』が出店しました。三日間毎日雪が降っていましたが、多くのお客様が来場し、館内はカレーの匂いで満ち溢れていました。しらかみグリーンカレーも4年間で最高の売上げになりました。大変にありがとうございました。2017年の次の開催に向けて頑張っていきます。

また、お時間がとれる方は、是非、白神自然学校のある鯵ケ沢町の方にもおいでいただければ、いつでも白神グリーンカレー他の白神山地の里の味を楽しむことができます。 ありがとうございました。

今回出店した、地域カレーです。みんなそれぞれ特徴があり、美味しいです

アスパム一階のお土産コーナーでは、各種のレトルトカレーが販売されています

御来場の皆様、ありがとうございました。来年度も努力して美味しいカレーの提供に努めて参ります。

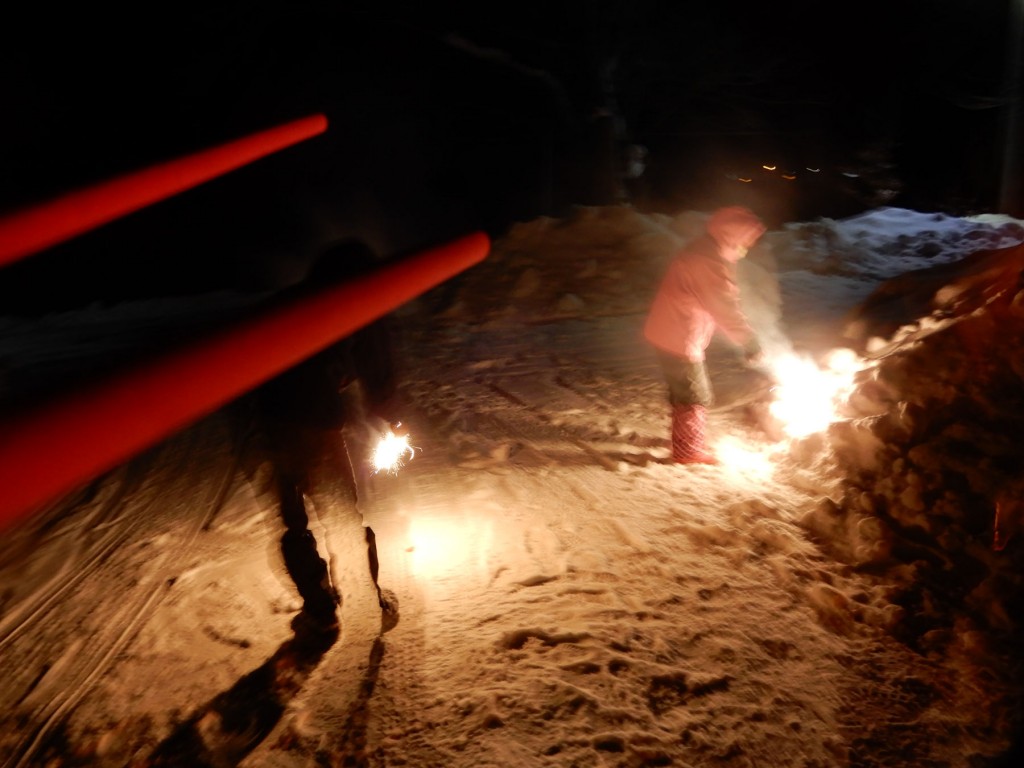

2016冬休み雪を使った北国の遊び体験開催報告

1月3日~5日の2泊3日、冬休みの恒例のスキー体験を中心とした自然体験が実施された。今年は雪が少なく、スキー体験や、雪遊びが心配されたが、ギリギリセーフで、首都圏の子ども達の来県に合わせて、降ってくれた。新青森駅にお昼近くに届いた子ども達は、迎えのワゴン車に乗る前に、新青森駅前の広場の雪で、「わーい雪だぁ」と言いながら、雪合戦が始まりました。思いっきり体を温かくしてから移動しました。

白神自然学校に到着しても、開校式を行った後はすぐ、外にでて、雪ダルマ、そりを使っての田んぼでの雪遊びです。初日から、アノラックやスキーウェアーはずぶ濡れです。夕方から、一ツ森地区で取れたもち米を使ったお米で、餅つきです。全員木のきねで、餅つきをしました。

ついた後は、手で丸くこねながら、きな粉やあんこ、海苔をつけて食べました。柔らかくて美味しいと、何個も食べました。夜は、カラオケ大会です。

夜は、ストーブの周りで夜中まで火を焚き、乾燥させました。

2日目は、朝からスキー場に出かけました。今回のスキー場は、「そうまロマントピアスキー場」です。唐牛先生と小山内先生が加わり、4人の先生で、担当しました。スキーがうまい子ども達は6名最初からリフトで上まで登り、先生の指導で滑ってきました。

まだ滑った事がない子ども達は、ゲレンデで横歩きの練習を何回もしました。途中で飽きてきて、止めたいと言う子もいましたが、頑張って最後は、うまく滑れるようになりました。全員がうまくなりました。その後は温泉に行きました。何名の目的は温泉よりも、その後のアイスクリームみたいです。

自然学校にはテレビがないので、明日クリームを食べながら30分ほど、テレビにくぎづけです。

この日は午後から、すごい勢いで雪が降ってきて夕方まで30センチほど降りました。

最終日は、真っ白な焼きの中で、木工品をつくり、少し早めに学校を出発して新青森駅に向かいました。

かまくらの中に潜ってしまったのは誰だ

今風の雪だるまです

スキー場で温かい豚汁とおにぎりで、ランチを食べた。体の中から温めることができた。

また、今年の夏休み・冬休みにも遊びに来てください。お待ちしています。

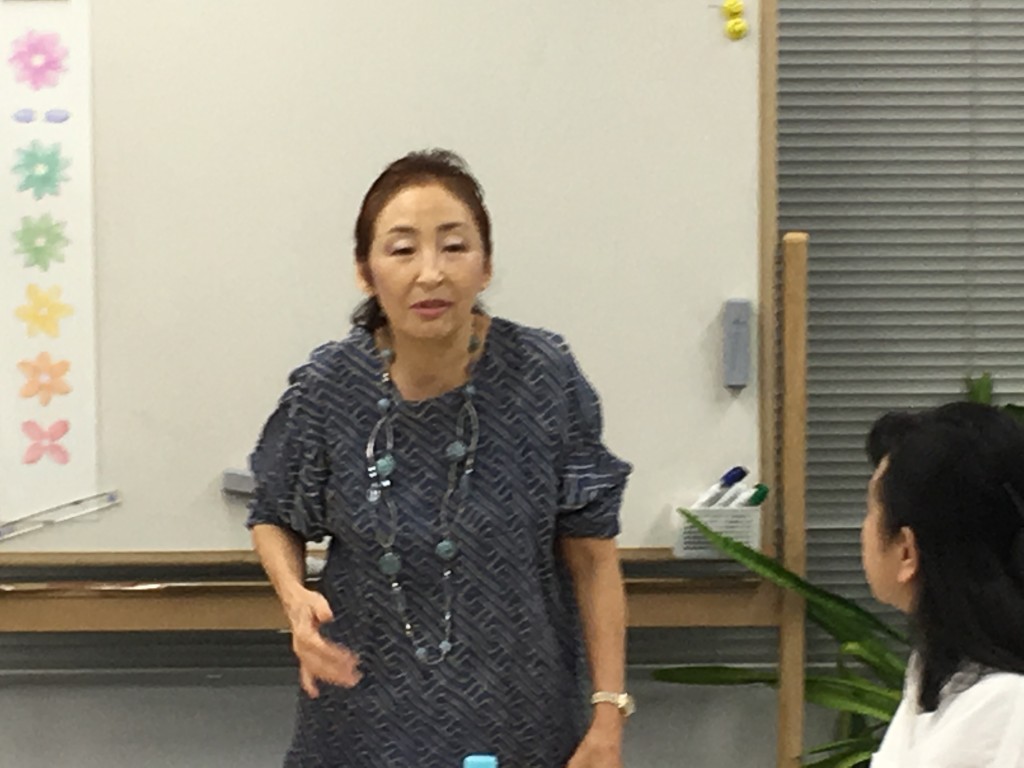

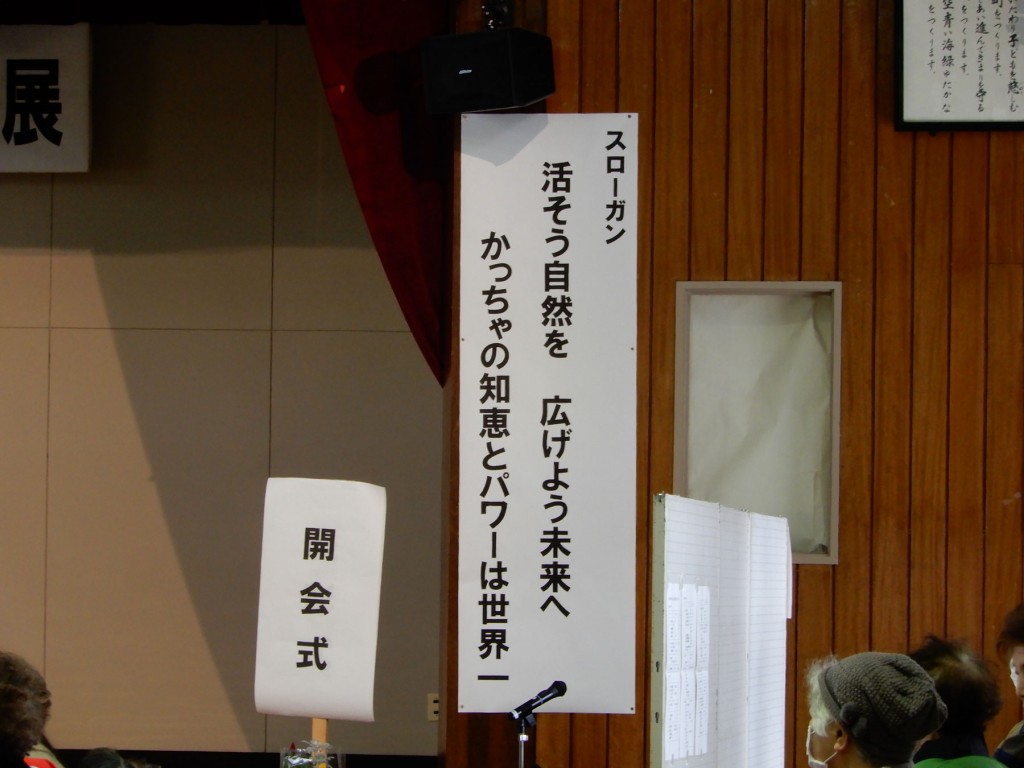

持続可能な未来を創るための環境と女性・ジェンダープラットフォームin白神開催報告

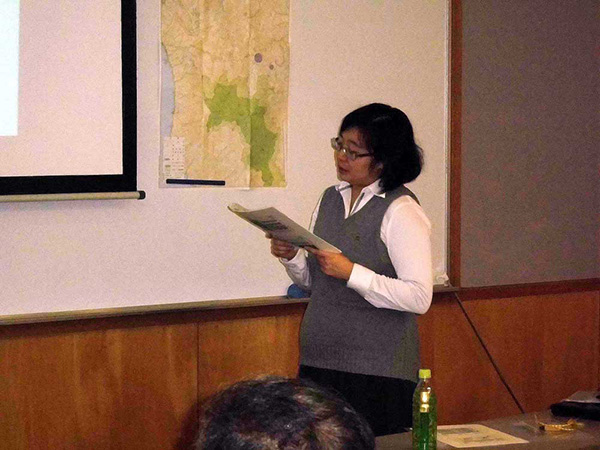

平成27年9月20日(日) 午前9時~午前中に20名の参加者で、女性の性や年齢、民族、障害の有無などにとらわれることなく、すべての人がその個性を尊重し、地域の中で共に力を発揮して多様性が大切にされる社会を指していこうという趣旨で開催されました。

サスティナビリティは時間的なつながりを、ジェンダーは多様な人々の平等な関係性を表し、持続可能な社会は、両者が縦糸と横糸のように織りなされている社会と位置付けて開催しました。。

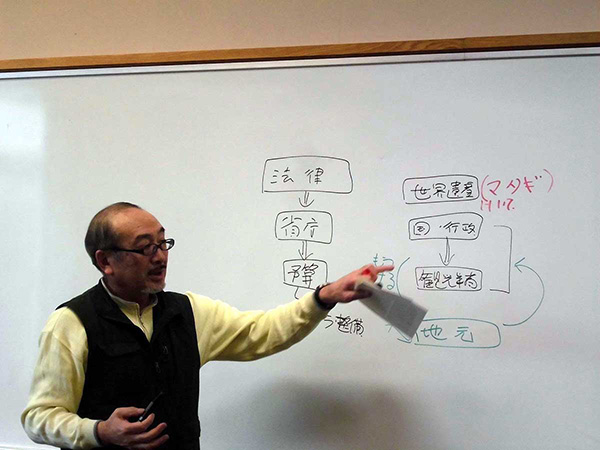

すでに全国の核では、多くの女性達が、持続可能な社会づくりや、環境活動に活躍され、ジェンダー・平等を生かした取り組みがなされており、今回は4事例が紹介されました。最初に挨拶に立った、NPO法人白神自然学校一ツ森校の永井雄人代表は、白神自然学校が廃校になった時の経緯を『環境と女性・ジェンダー』です。

北九州サステナビリテイーのキックオフイベントの紹介

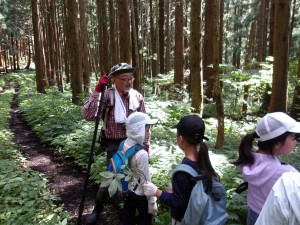

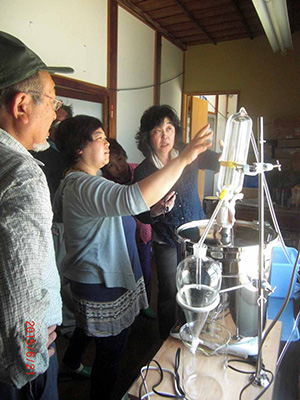

参加者は前日の19日、白神自然学校が取り組んでいる、白神アロマを代表するオオバクロモジの採取と、蒸留体験を学習した。当日は雨で大変な中でしたが、カッパを着て皆さん、クロモジをハサミを持ちながら選定し、袋の中にいれました。自然学校に戻り、蒸留窯にクロモジを入れその香りを楽しみました。夜は、クロモジの葉・枝をお風呂に入れて、癒しのお風呂を楽しみました。夜は皆さんで交流会を実施し、大いに無盛り上がり、その後は近くの農家民宿に宿泊しました。

20日の日は天気もあがり、20名の参加者で、『持続可能な未来を創るための環境と女性・ジェンダープラットホームin白神』を開催しました。最初に、地元を代表して、白神自然学校一ツ森校の永井雄人代表が、昨年、九州サステナビリテイ―研究所の取材を受けて、今日このイベントの開催ができた経緯を紹介し、全国からおいでになった方々に、御礼の挨拶をした。

その後、主催者の九州サステナビリティ―研究所の織田由紀子研究員から、この事業の紹介を兼ねた事業紹介があり、最初は、白神自然学校の環境と女性を活かしたジェンダーの取り組みが紹介され、全国の活動紹介が行われた。

質問や感想を述べる参加者の方々達です

全国の参加者のパネラー・コーデイネーターの方々の記念撮影

『持続可能な未来を創るための環境と女性・ジェンダープラットホームin白神』のプログラム

NPO法人 北九州サステナビリテイー研究所 織田由紀子研究員のデータ(福岡県北九州市)

NPO法人 白神自然学校一ツ森校 代表 永井雄人のデータ (青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)

NPO法人 菜の花プロジェクトネットワーク 代表 藤井 絢子のデータ(滋賀県近江八幡市)

NPO法人 地域工房 理事 太谷 優子 さんのデータ(長野県大町市)

NPO法人 スペースふう 代表 永井寛子さんのデータ(山梨県南巨摩郡富士川町)

白神自然学校で『普通救命講座』を開催

シルバーウイークの真っ最中、9月21日日心肺蘇生やAEDの使い方や、けがなどの止血の手当などを学ぶ、救命講習会を、鯵ケ沢消防署の協力で、白神自然学校一ツ森校で開催しました。以前に救命講習会を受講した人もいましたが、もう3年間立つと、やり方も変わってきており、過去に学んだ事とは、かなり変わっています。また、初めての人の方がスムーズに知識と技術を学べたのではないかと思います。講習修了者には、消防本部より修了証(認定)が発行されました。

また、救命技能を忘れることなく維持向上させるため、2年から3年間隔で定期的に講習を受けることが必用と参加された方々は、お互いに意見を述べていました。以前の受講から3年以上経過している方は、また、白神自然学校で実施しますので、ご参加ください。今回参加した方は大変にご苦労様でした。

こども白神山地サマーセミナー第2弾

平成27年8月20日~8月23日の3泊4日で、こども白神山地サマーセミナー第2弾を開催した。参加者は、首都圏を中心に7名と、信州大学の内藤 楓さんや、中兼洋一・石沢キミエさんや合計10名が参加して実施した。

こわ~い、滑り台、テントは自分で作りましょう。

でも初めてで中々むずかしいなあ。広~い

鯵ケ沢の海でスイカ割りをしたり、泳いだり、砂遊びをしたりとても楽しかったです。

木工品ではバードコール・流木によるペンダント・文字ペンダント等つくりました。

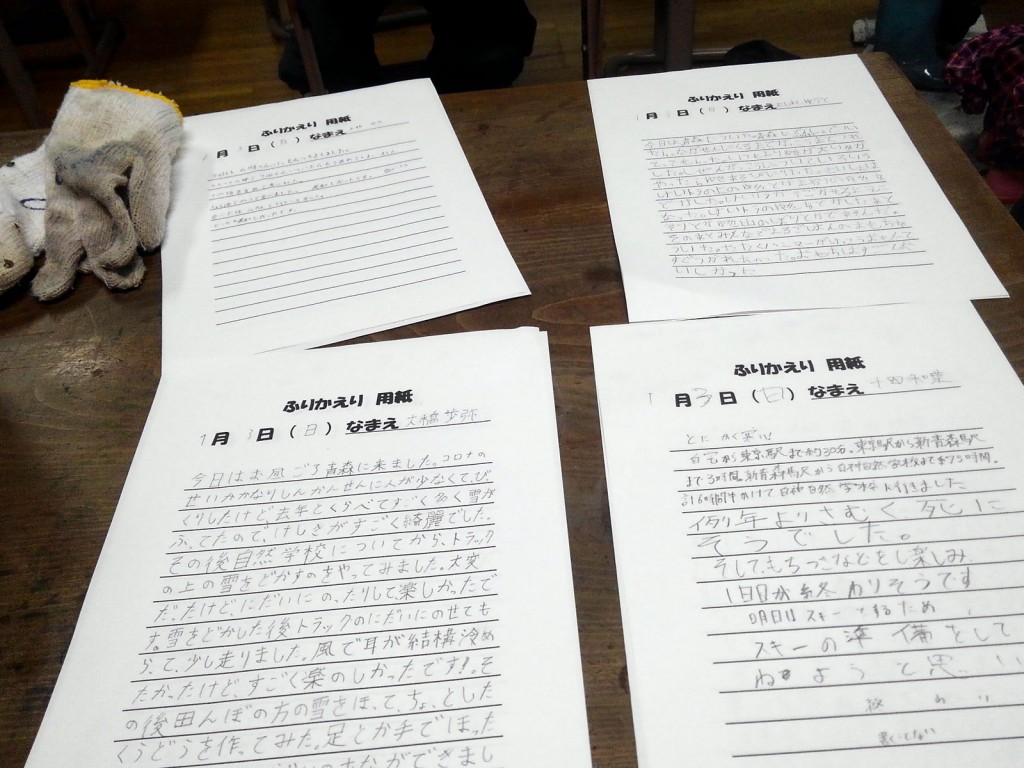

こども白神山地サマーセミナー第1弾

平成27年7月31日~8月6日の6泊7日で、こども白神山地サマーセミナー第1弾を開催した。参加者は、首都圏を中心に4名と、ナイスの大学生が5名の合計9名が参加して実施した。

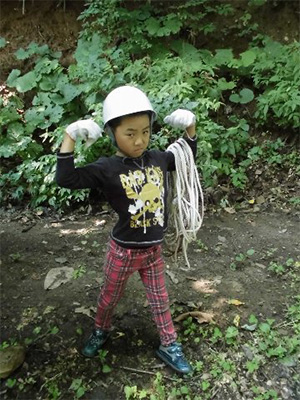

自然学校の地区にある一ツ森山登山に出掛けた。急な斜面を縄を使い必死に登ったよ

弘前ねぷたの見学にでかけた、夏の夜空に現れたねぷたと太鼓や笛の囃子に子ども達は驚いていた

寝る前には、「ふりかえり用紙」を書くのが日課です。

誰か、大学生のお姉さんに書いてもらっているね。

然学校の畑で収穫した野菜で、ピザづくりをしました。もちろん、窯は手作りです。

もう、うまいんだから、顔にもたくさん食べさせました

韓国農大生研修青森

テーマ「農村資源を生かした農産業創業」

主催:韓国 農林畜産食品部、農林水産食品教育文化情報院(農林部所属教育機関

○運営:地域アカデミー

○機関:2015年8月16日(月)~8月21日(金) 5泊6日

○人数:計28名(全国農業生24名+引率者4名)が青森県を訪問した。白神自然学校一ツ森校には、18日訪問し、午前中、青森県構造政策課の福士グループマネージャーの説明と鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会の会長でもある、白神自然学校一ツ森校の永井雄人会長が、白神里におけるグリーンツーリズムの取り組みの講演を行った。

その後、農家レストラン「しらかみ」で白神御膳を食べ、午後にはスイカ・メロン農家の工藤幸弘さんのスイカ畑や、選果場の視察と、長谷川自然牧場の視察を行った。

次の日の19日は、弘前大学農学部生命科学部の学生との日韓交流ワークショップを開催し、互いの農業事情の意見交換を行った。これは弘前大学農学生命科学部の藤崎浩幸准教授の進行で進められ、弘大生10人と韓国からの留学生3人も参加し、4グループに分かれて意見交換が行われた。その後、参加者は南部地方の農家も訪れ、21日には青森空港から韓国に戻られた。

農家レストラン「しらかみ」では白神御膳と金鮎の炊き込みご飯を食べた

工藤幸弘さんのスイカ畑と選果場を見学し、スイカとメロンの試食も行った。美味しい

長谷川自然牧場では、食材や木材等、廃材や廃棄する食材をリサイクルしている事を学んだ

日韓農大生ワークショップ開催

わが町-もくもくかわかわ体験プログラム

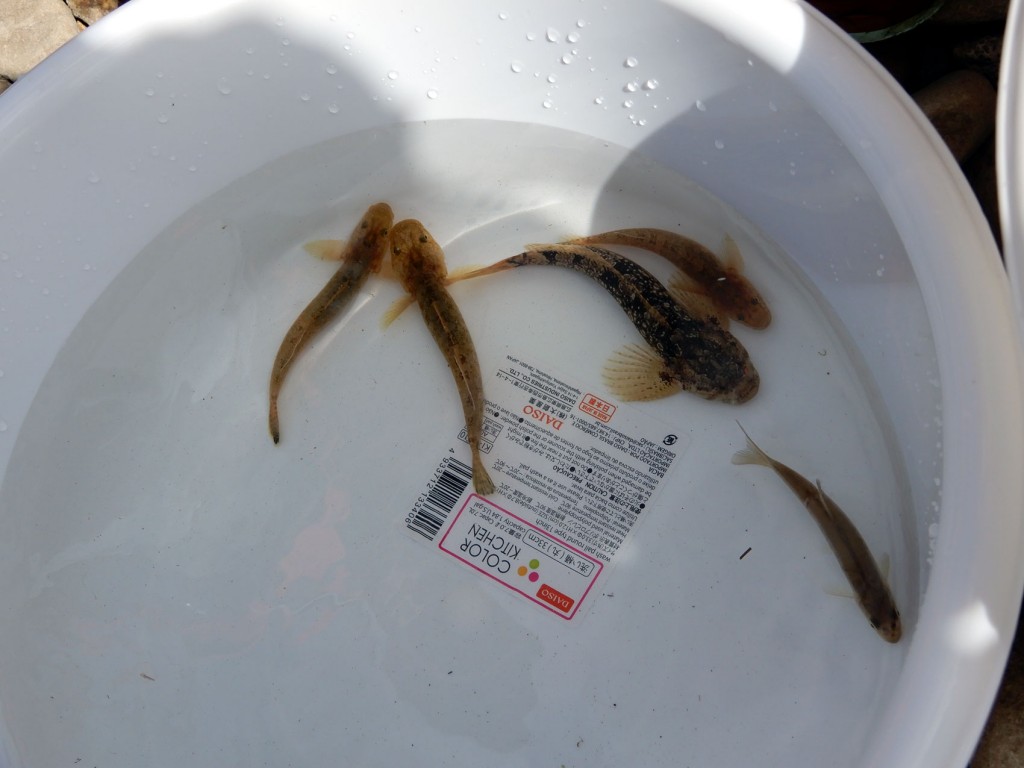

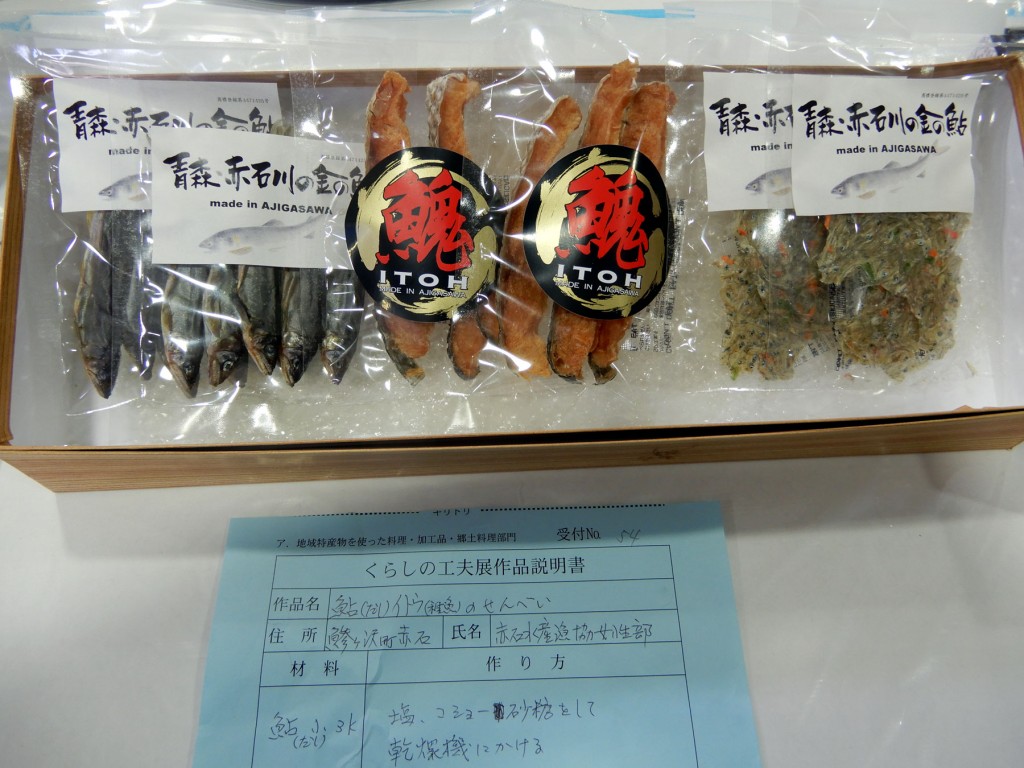

8月3日、杉並区の子ども達と共に、「もくもくかわかわ体験プログラムを実施した。まずは、白神山地の核心部分をを源流部にもつ、赤石川の豊かさを知る為に、スタッフと小学生がコンビを組み、網を張り、上流から石を投げたり、足で脅して、下流の網に、鮎を追い込む作戦で、何度か挑戦をしたが、中々採れない。そこで、赤石川内水面漁業協同組合の人に鮎を分けてもらい。金鮎と言われる所以を学び、白神山地の豊かな腐葉土の中を通った水は、石ころに大きなコケをたくさいとける。そのコケを鮎は食べて、金色のお腹の色を出している。また、鮎は一年漁であることも学んだ。その後は、白神自然学校に戻り、鮎の塩焼を楽しんだ。途中で採取した笹竹に鮎をさし、塩を振り、炭をおこして、その鮎を炭火焼で食べた。最初はかわいそうとか、食べれるのかと言っていたが、食べてみると意外と美味しいと、頭を残して尻尾の先まで、食べていた。。

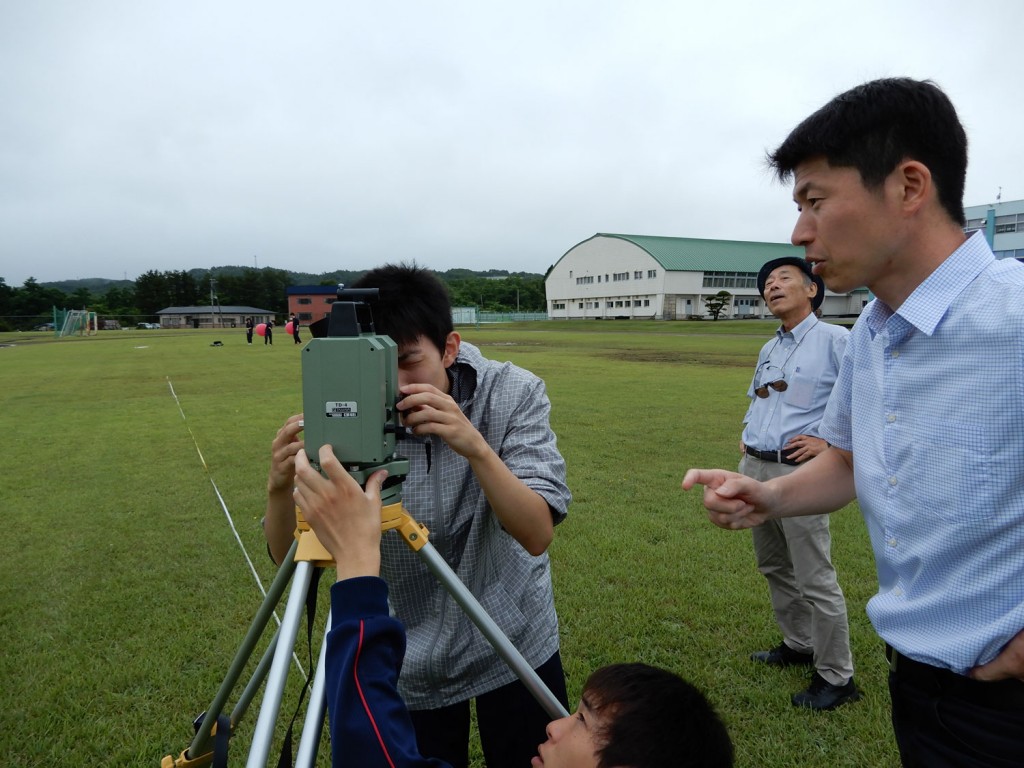

その後、午後は、白神自然学校遊々の森の杜に行き、ズキの間伐材をカットする作業を経験した。。なぜ杉を伐るのか。どうしてこの木を伐るのか。どの方向に倒すのか。その為には、どういう風に、方向を決めるのか等の説明を受けて、間伐材を決めて、手のこで、木を伐った。伐った後は、その木を180㎝間隔でカットする作業を体験し、枝打ちをし、横列線状に並べて山を下りた。そして、すぐ目の前にあるハロー白神で、マタギの歴史に触れる事ができた。

今回は、白神山地の山にいく道路が決壊していて、中々山の奥にはいけませんでしたが、その後の報告会では、山の仕組みや、川のすごさを皆で話し合いました。山・川・海が一本の水循環で結ばれていることを体感するプログラムでした。

今度は、白神自然学校遊々の森での林業体験です。ちゃんと説明を受けてから伐倒体験をしました。

ハロー白神というビジターセンターで白神山地に棲む生き物たちを学んだ。

白神自然学校に帰り、今日一日のふりかえりを行った。感想はまずは疲れたから始まり、鮎がとても美味しかった。川にはアブがたくさんいて、随分食われたという感想です。次の日は、ピザを焼くので、その燃料は木で、皆が山でカットしてきた木を使うんだと教えたら、とても関心を持っていました。今野世の中、都会の子は、スイッチ一つでエアコンをかけたり、暖房をかけたりします。中々、山に行って木を伐り、田変貌にするというようなことは、ピーンと来ないことでしょう。冬の自然体験で来ると、薪ストーブで部屋を暖めますから、よくわかると思います。

貴重な体験をした子ども達は、スタッフに見守られてとても有意義な体験をしたと思います。また、スタッフの学生達も、木を伐ったり、魚を捕るという事も中々ないので、共に貴重な体験をしたと思います。

この体験を都会の中で、自分たちの生活の中に活かして頂きたいと心から願っています。

2015こども白神山地サマーセミナー第1回目開催報告

7月31日~8月6日までの6泊7日のサマーセミナーを開催した。今、白神山地は、今年の冬の雪で、道路の決壊が続いている最中ですが、白神の里での山・川海の豊かな自然を使い、プログラムは実施された。

東京駅の出発前の参加者の子ども達

自然学校に向かう途中、

五所川原市の公園でくつろぐ

ラジオ体操は毎日7時5分に有線放送が流れます

一ツ森山登山出発です

元気いっぱい食欲いっぱいの元くんです

弘前市のこがね焼きは熱くておいしい

キャンプファイヤーを楽しむ

リヤカーで、ピザの野菜を畑に取にいく

収穫した野菜を使い、手づくりピザを皆で作りました。自分で作ったピザはとても美味しいですね。

スタッフのお姉ちゃんと、最後まで別れを惜しんでいましたね。また、会いましょう。

金鮎の釜めし定食完成

7月4日 会津若松市の山際食品工房の山際博美オーナーを迎えて、金鮎を使った釜めしづくりの研修を行った。今回は農水省の事業の一環として実施され、地元の地域資源でもある「金鮎」や「山菜」を活かした天童や郷土料理の加工の大切さが話し合われた。特に加工品の熱処理が最近はとても大事で、ウイルス性の自己をおこさない対策が必要である等話し合わせれた。完成した、金鮎の釜めしは、その場で試食会が行われ、事務の女性とかが試食の味を楽しんだ。とても美味しいと、全部平らげていた。

白神の里、赤石渓流線は、今年は奥のクロクマの滝まではいけませんが、一ツ森地区の農家レストラン しらかみにおいでください。このほか、たくさんの白神の味が皆様をお待ちしております。

農家レストランの『メニュー』

陸奥新報の掲載記事 2015.7.7

白神自然学校が開催したクロモジの蒸留体験

今年はブナが実をつけている。そんな話しをしながら、一ツ森山の裏山を歩く。

アロマの原料でもあるクロモジを探し、少し採取して蒸留することとした。

この日参加した人達はクロモジを蒸留する作業を体験し、アロマの香りを楽しんだ。

お昼には、白神グリーンカレーを頂き、アロマの話しを一杯話し合いました。

2015冬休み雪を使った北国の遊び体験無事終了

1月2日(金)~4日(日)までの2泊3日で開催した、冬休み雪を使った北国の遊び体験が無事終了した。今年は例年にないほど、雪が多く、子ども達にとってはとても楽しい雪遊びだったようです。

参加者は1日目、全員で、お餅をつきました。大きな木の臼で持ちをつきました。

その後は、きな粉やあんこ、おぞうににして全員で食べました。

次の日は全員朝、早く起きて、ラジオ体操です。外は寒いので、学校の廊下で7時からやりました。

みんな縮こまった体を動かしていました。スキー場では、インストラクターの先生の指導の元、地元の鯵ケ沢高校のスキーの選手と共に、スキー教室です。二手に分かれてうまい人は最初から、リフトに乗り、スキーの指導です。初めての人や少し苦手な人も、全員最後はリフトに乗りました。

短い期間でしたが、全員、スキーがうまくなり、とてもうれしいです。

午後はリフトに乗ってスキーをする人と、そりを楽しむ人に分かれました。そして、最後は、お馴染みの温泉に入り、冷めたくなった体を温めました。夜は、夕食を食べた後に、外で、キャンプファイヤーを楽しみました。真っ白な雪の上の焚火の炎はとても新鮮で綺麗でした。

3日目は、朝からスノーシューを履いて、雪原の上を歩きました。途中から、スノーシューを履いた徒歩競争を行いました。また、雪の上を滑ったり、雪投げを楽しんだり、かまくらをつくったりと、本当に雪遊びを楽しんだ3日間でした。

行きも帰りも、雪を溶かすような勢いで、元気がいっぱいでしたね。是非、また、白神山地でまた会いましょう。

白神山地夏休み木々川々(もくもくかわかわ)体験

第6学年 白神山地学習実施計画

1 開催日 平成26年8月8日(金) 雨天決行

2 場所 白神自然学校一ッ森校・自然学校遊々の森・くろくまの滝(鰺ヶ沢町)

3 日程

7:50 板柳南小学校玄関前集合

8:00 板柳南小学校発(移動方法は,白神自然学校のマイクロバス)

9:30 白神自然学校一ッ森校着,トイレ休憩

9:40 オリエンテーション(白神山地について学ぶ),ナイス(大学生・留学生)の紹介

10:00 自然学校発,学習①「くろくまの滝を見学しよう」

11:00 くろくまの滝発,「鮎の養殖場」で生きた鮎とご対面

11:40 白神自然学校着,昼食(おにぎり弁当,鮎の塩焼き),昼食休憩後に自然学校

13:30 学習②「森林伐採を体験しよう」(白神自然学校遊々の森)

14:30 白神自然学校遊々の森発

14:40 学習③「ナイスのメンバーと交流しよう」(自然学校)

15:20 自然学校発

17:00 板柳南小学校着という計画で取り組んだ。

1ねらい

★世界遺産白神山地の自然にふれたり,調べたりする活動を通して,岩木川と白神山地の関係や,自然環境の素晴らしさや大切さについての理解を深めさせる。

2これまでの経緯と教師の思い

★5年生だった昨年度は,板柳町を流れる岩木川の人・自然・歴史を学習し,岩木川 への関心を深めることができた。そして,その学習過程で,岩木川の源流が白神山地であることを知り,今年度は白神山地を調べてみたいという声が挙がった。そこで,白神山地の素晴らしさとこれまで保護されてきた歴史を学ばせることによって,白神山地と岩木川の大切さを感じ,これからも地域の自然にかかわりをもって生活しようとする態度を育てたいと考えた。

3調べるテーマ(テーマごとにグループになっています)

①どのような魚がいるのか…10人

②どのような生き物がいるのか(魚以外)…10人

③ブナの秘密は何か…7人

④どのような山菜があるのか…8人

⑤白神山地にはどのような歴史があるのか…4人

⑥白神山地はどのように人々に利用されているのか(利用されてきたのか)…3人

⑦白神山地の昔の遊びは何か…5人

⑧記録・新聞係…5人

鮎の養殖場で、生きた鮎に触ろうとして鮎をつかもうとしている

鮎を自然学校に運ぼうと、皆で運んでいる

運んできた鮎に竹串にさして炭火焼きにして食べるという体験では、生きた鮎に竹串を指すことへの抵抗があったが食べる時は美味しく食べていた。

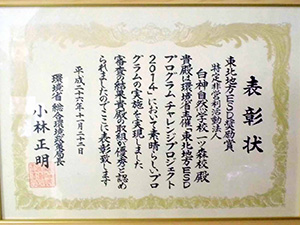

白神自然学校遊々の森で採取したミズを、学校では地元のお母さん達の指導で、皮剥ぎを実施し、その後は白神汁に入れて食べました

食事会は、体験した事を語り合いながらの食事です。みんなが体験し、自分で運び食べました。とても美味しかったみたいです。ハロー白神での赤石渓流の白神山地と暮らす、マタギや植生などの展示を見学し、国際ボランテイアナイスの海外のボランテイアメンバーと、お国めぐりゲームを体験し、盛り上がっていました。板柳町のど真ん中を流れる岩木川の源流部でもある白神山地の大自然の一部に触れる事で、我が町を見直すきっかけになったのではないでしょうか。そんな活動が、東北地方ESD奨励賞を頂きました。大変にありがとうございました。

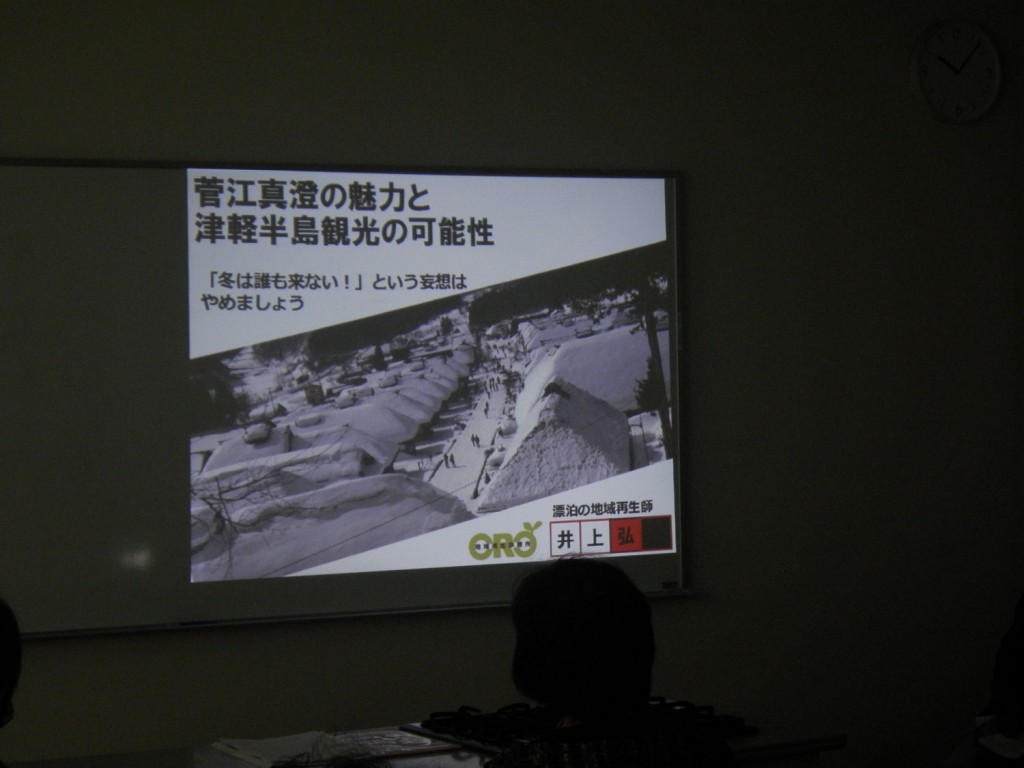

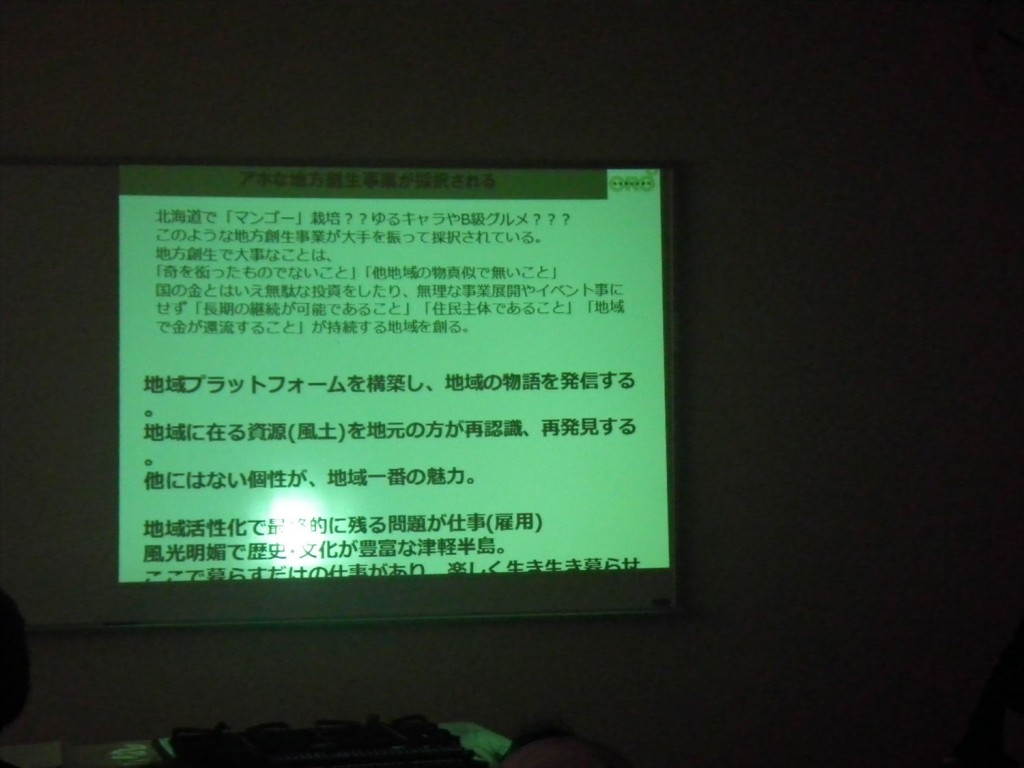

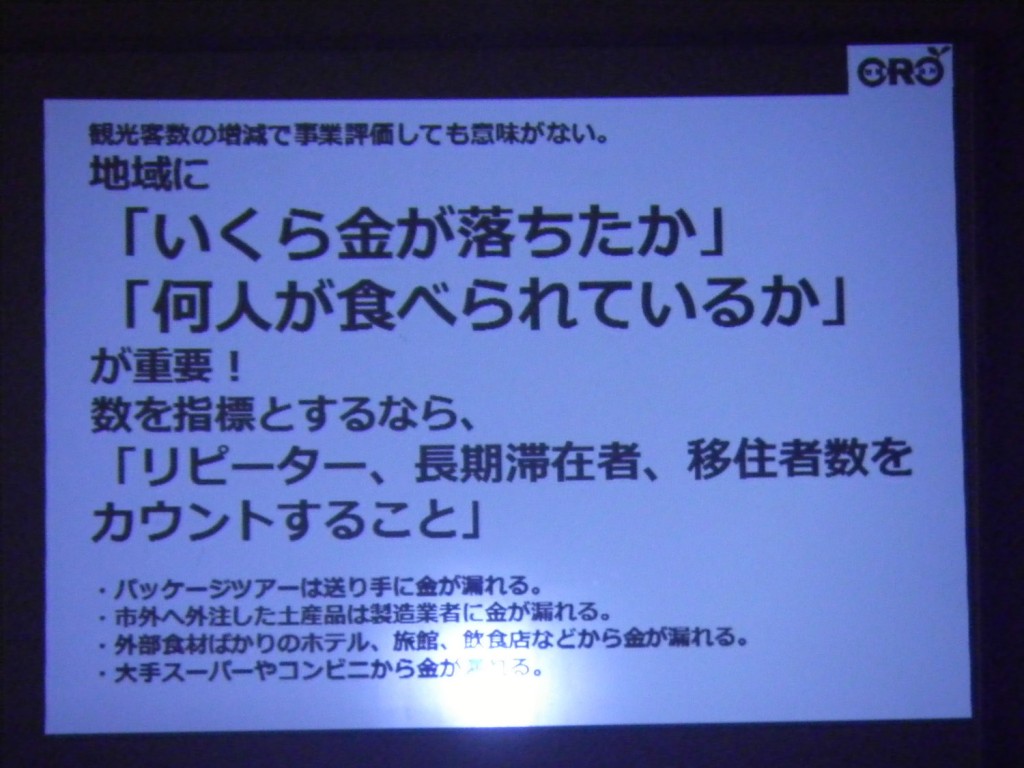

11.23菅江真澄の津軽路を語るフォーラム開催

11月23日午前10時から五所川原中央公民館2階で、菅江真澄の津軽路を語るフォーラムを約90名が参加して開催した。

最初にNPO法人白神自然学校一ツ森校代表理事の永井雄人より今回の開催に至る9月.10月のモニターツアーの紹介と講師紹介があった。

その後、昨年の10月、「菅江真澄が歩いた白神山地の過去と今写真展」でも大変にお世話になった秋田県列博物館学芸主事の松山 修先生に、演題「菅江真澄、旅日記の読み方~津軽での記録~」 (40分程度)について講演をいただいた。

その後第二部は、パネルデイスカッションを行った。コーデイネーターは白神自然学校一ツ森校の永井雄人代表理事が行った。登壇者は下記の通りです。

パネルデイスカッションのテーマは「真澄が歩いた津軽の街道と、見たもの」と題してスタートした。

一、五所川原市教育委員会 文化スポーツ課文化財保護係 主幹 榊原磁高 氏 (7分)

一、つがる市教育委員会 学芸員 佐野忠史 氏 (7分)

一、鯵ケ沢町教育委員会 主任学芸員 中田書矢 氏 (7分)

一、滋賀県立大学 理事 岩坂泰信 氏 (7分)

一、地域再生研究所 執行役員 井上弘司 氏 (7分)

講師の秋田県立博物館学芸主事の松山修先生

挨拶する永井雄人代表理事

第二部は、パネルデイスカッション

コーデイネーターは白神自然学校一ツ森校の永井雄人代表理事が行った。登壇者は下記の通りです。

パネルデイスカッションのテーマは「真澄が歩いた津軽の街道と、見たもの

五所川原市教育委員会 文化スポーツ課文化財保護係

主幹 榊原磁高 氏

つがる市教育委員会 学芸員 佐野忠史氏

滋賀県立大学 理事 岩坂泰信 氏

鯵ケ沢町教育委員会 主任学芸員 中田書矢氏

岩坂先生の発表

地域再生研究所 執行役員 井上弘司 氏

登壇者は9月・10月のツアーをプロデュースした感想や、四街道を歩いてみて、見えてきた事を語って頂いた。二つは、菅江真澄が津軽滞在9年間、何に興味を持ったのか真澄の好奇心が、各市町村での出来事が日記からひも解くと散りばめられている事です。晩年、秋田で亡くなった真澄は、秋田では記録として多くのものを残しているが、津軽を歩いた当時は、まだまだ若い30代~40代ということで、血気盛んに、地域地域の暮らしや伝統的な祭事や・本草学からくる薬師としての活動が活発で、津軽藩からもその技能を買われてお抱えとなっていることがあげられる。

★パネラーのトップバッターは五所川原市の教育委員会の文化スポーツ課文化財保護係 主幹の榊原磁高榊原さんから、真澄が歩いた五所川原市の市浦地区の真澄の旅の痕跡と現在の状況を話して頂きました。

★次に、真澄の好奇心は、食だったり鉱山だったり、伝統的暮らしの道具だったり・祭事だったりしますが、甕とかも興味があり、亀ヶ岡の縄文遺跡の土器についても図絵に描いていますね。つがる市の真澄の辿った街道と、真澄のねらいについて、つがる市教育委員会の学芸員の佐野さんから、お話しをして頂きました。

★真澄は、東北全体を動いていますが、特に津軽では、北前船の寄港地でもあり、津軽藩の御用達湊でもある、鯵ケ沢町は何度も通過する起点になっています。

ここで鯵ケ沢町教育委員会の 主任学芸員の中田さんに、鯵ケ沢町での真澄の赤石古道や動きについて話して頂きました。

★特に、興味があるのは、菅江真澄の道程のうち、主に赤石古道を中心に白神山地に出かけているのは面白いですね。是非、2015年度は小森地区から深谷~黒森地区に抜けた古道を草刈でもして通ってみたいですね。

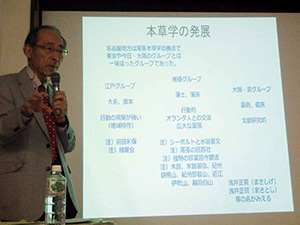

★さて、ここで、ちょっと地元津軽を離れて、真澄はどこの県の人、どういう幼少期・青年期をすごし、この東北・津軽を得て、北海道に渡ろうとしたのかという、真澄の事を、知ることが必要です。そこで、今回の事業の目利きでもあり、今、現在、滋賀県立大学の理事で、名古屋市在住の岩坂先生に、三河での真澄や当時の本草学の動向、幕藩体制と本草学との関係などについて全国的な動きの中で菅井真澄を眺めてみるとどうなるかについて話してもらいました。

★今まで、話しを聞いてきて、少しは菅江真澄という紀行家・民族学者・本草学者・記録者・イラストレーターなど、マルチな才能の人物である事を理解いただいたと思います。

津軽は、皆様ご承知の様に、小説家 太宰治がいます。吉田松陰も、目的は違いますが、松陰の道があります。伊能忠敬も、この津軽に来ています。津軽と言えば、りんご・シジミ・弘前城・ストーブ列車の津軽鉄道・太宰 修の斜陽館・青森ヒバの里・地吹雪ツアー・・・白神山地もありますが、この菅江真澄と観光というのは、結びつくものなのか。

今回の事業の目利きでもあります。長野市の地域再生研究所を主宰していて、観光カリスマでもある井上さんに、津軽は観光ネックレスという話しをしてもらいました。

★会場からも、もう少し五所川原市と真澄のこん跡の話しはないのか等、4人ほどから質問を頂き、各パネラーの方が答えてくれた。

最後に、閉会の挨拶を 青森中央学院大学講師でもあり、白神自然学校白神自然学校一ツ森校校長である、五所川原市在住の大谷太智雄先生にお願いして無事終了した。

引き続き、菅江真澄の取り組みを明年も実施ていくことを誓いました。

新聞等の記事掲載

・読売新聞の告知記事 11月12日

・東奥日報社の記事 11月24日

・五所川原市の広報記事

・市の広報表紙

「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」プレイベント

2014年11月10日~12日にかけて名古屋市で「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」が開催されました。

この会議は、2002年に日本政府が提案し国連総会で採択された「国連持続可能な開発のための教育の10年」(2005年から2014年)の最終年に行われたものです。

この会議に先立ち愛知県や名古屋市の地元経済界、教育関係者などとともに、支援実行委員会(会長:愛知県知事、会長代行:名古屋市長)が設立し、会議の成功に向け、積極的なPRが行われました。

地球の過去・現在と未来を伝えるふるとーむマッピングムービー

11月8日 名古屋市科学館のプロレタリウムで開催された中部大学國際GISセンター長:福井弘道教授による、「地球温暖化を考える」は、名古屋市科学館のプラネタリウムドームの巨大なドームスクリーンを使った「地球温暖化問題と、その影響をNASA・JAXA等から提供された高精度のデジタル映像ショーは、とても圧巻であった。

第二部は、デンバー自然科学館、学芸員・Ka Chun Yu博士による「地球システム科学プレゼンテーション}も素晴らしい映像でした。今回、この会場では、私たちの住む地球が今、どのような状況になっていら3Dの世界から考えるいい機会となりました。この様にみんなで調べたり考えたり、意見を出し合ったりしながら学ぶことをESDっていいます。次の日の9日には名古屋市の栄区の公園ではたくさんのブースが並んでいて、ESDに関するコーナーがたくさんあり、一つ一つ回ってみました。

ESDとは(Education for Sustainable Development)エデュケーションフォーサステイナブルデベロップメントという言葉の頭文字をとったもので、「持続可能じぞくかのうな開発のための教育」と訳されています。本会議は11月10日からですが、8日~9日と栄区の広場では多くの企業・NPO・市町村のブースがてており、その展示会場を見て回ることができ、多くの若者が積極的に係っている姿に触れることができました。 是非青森県でも、こういう活動を展開してみたいと思いました。

ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会トップページ

中日ビル前での東北祭りで福島県出身者と青森県出身者の名古屋市在住の若者が奥に自慢の踊りを見せてくれた

第32回地域づくり団体全国研修交流会報告

11月8日(土)から9日(日)にかけて三重県の津市の三重県総合文化センター中心に開催された。前日の7日には、前夜祭として交流会も開催され、全国の参加者どうしの交流も元気に行われ、三重県の海・山の食と地酒で、お国自慢と名刺交換で大変盛り上がった。8日開催された全体集会では、最初に地域づくり団体全国協議会の岡崎昌之会長より主催者挨拶があり、歓迎挨拶として、石垣英一三重県副知事の挨拶、そして来賓を代表して、原田淳志総務省大臣官房地域創造審議官の挨拶と、一般社団法人地域活性化センターの椎川 忍理事長の挨拶があった。

パートナーグループの活動紹介では、NPO法人マザーズライフサポート代表の伊藤 理恵さんや、久居げんき会代表の 石川禎紀代表、手づくり工房・ワーイワイ代表の井谷 三枝子代表の発表があり、その後にパネルデイスカッション・テーマ「キーワードで探る 地域づくりのヒント」が行われた。ちょっとした壇上の模様替えの間には、健康体操もあり、とても楽しい大会であった。やはり、地域づくりは、①街づくりであり、②人づくりであり③仕事づくりであると言う話しがあった。地域の人の流れに、雇用の場をつくっていくべきであり、地域づくりは人が勝負であり、ひっぱる人、ささえる人の両方が無ければならないと指摘していた。9個のキーワードを並べたゲーム感覚のデイスカッションはとてもわかりやすく、地域の課題が、意外とみなさん共通していた。これからは地域づくりのネットワークで共通した課題解決をしていくことや、行政との連携や民間を活用した取り組みが必要という認識で一致して終了した。午後からは一泊どまりで、三重県内の19会場に分かれての分科会が開催されており、昼食(高校生がつくった料理)を頂いて散会した。尚、会場入り口のブースでは三重県内の各市町村のパンフレットや、伊賀の忍者まで現れて楽しいものとなった。また、勉強させられた。

前夜祭が行われた、ホテルグリーンパーク津の交流会

2015年度開催地の石川県の実行委員会からと各市町村からはアピールが行われた

第50回青森県消費者大会報告

11月11日(火)県民福祉プラザ4階で、午前10時から第50回の青森県消費者大会が開催された。白神自然学校一ツ森校は、代表の永井雄人が理事として関わっており、主催者として5名参加すると共に、展示ブースでは、白神のクロモジアロマを初めとしたクロモジ水・白神まん・クロモジ茶が展示販売された。この日は、初めに主催者を代表して、NPO法人 青森県消費者協会理事長の大塚 和則が挨拶に立ち、その後に三村申吾青森県知事挨拶代読・鹿内 浩青森市長代読と続き、基調講演が、「超高齢化社会を迎えて」と題して講師先生に、弁護士の沼田 徹さんが立ち「安全・安心な社会を築くために」とという内容の話しをした。誰もが向かう「老い」とどう向き合うか。介護施設などで起きている諸問題について事例が紹介された。 その後、シンポジゥーム「青森県の消費者活動を振り返って」と題してパネルデイスカッションが行われ、午後15時まで開催された。昼食時には、4階のブースも大変盛況で、白神自然学校の展示ブースも、白神まんのまんじゅうは売れ切れだった。参加者は、花より団子で、まんじゅうに殺到した。また、来年度も開催に努力して参ります。ありがとうございました。

アピオあおもり2014秋まつり

11月1日(土)午前9時30分~15時30分まで、青森市内にある、アピオあおもりで、「アピオあおもり2014秋まつり」が開催された。白神自然学校一ツ森校は、子ども達の健全育成の立場から登録団体となっている。今回は、今、話題の「白神グリーンカレー」や「白神まん」、そして新発売のアロマオイル・クロモジ・青森ヒバや、クロモジ水・クロモジ茶などを出店した。さすがに、白神グリーンカレーはお昼前に『完売」してしまった。その他の製品も予想以上の販売が進んだ。また、クロモジオイルは、現在、香りのグランプリ―1に出展中で、全国区のデビューをめそーざしている。

お昼には、上野千鶴子さんも訪れ、「青森発 ! 若者の力が地域を変える」の講演会も行われた。また、青森県男女共同参画所属の各団体の展示・販売もあり、多くの来訪者でにぎわっていた。

白神の香りと森を体感するワンダーリング・実習養成講座報告【第四回の養成講座】

第四回の養成講座

・クロモジを採取し、その香りを採取する実習

講師 鎌田雪野さん

・そのクロモジを蒸留して、アロマを楽しむ実習

講師 根井朋子さん

白神山地には、数多くの木々があります。一番は何といってもブナです。年々白神山地を訪れる方々は、このブナの森に、自然遺産の価値を求めてやってきます。そして、この250年以上のブナの木の森に畏敬の念を抱いて変えられる方がいます。しかし、もう一つのぶなの森の楽しみ方として、このブナ林の空間を利用した「癒し」を求めて来られ方も増えてきました。今回、この白神山地の低木として生えている「オオバクロモジ」を採取して、蒸留して、アロマの精油を採取して、その香りを楽しみ実習を体験しました。また、午後には、その精油の嗅ぎ比べを楽しみ、その後に実際に生徒同士がアロマクリームを塗り、アロママッサージを体験する講習を楽しみました。

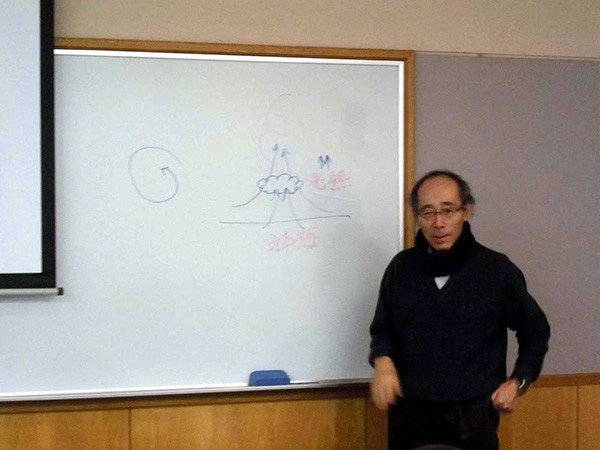

白神の香りと森を体感するワンダーリング・実習養成講座報告【第三回の養成講座】

第三回の養成講座

・白神またぎに学ぶ実習

講師 大谷石捷さん

・自然体験活動の技術を習得する

講師 竹内忠一さん

白神の里、鯵ケ沢町一ツ森地区は、赤石またぎの里です。この赤石マタギは、代々一人マタギと言われ、代表的な人物として、大谷石之丞さんがいます。その息子で、次男の大谷石捷さんは、小さい時から父親に、マタギの狩猟を習い、マタギの家の生活を暮らしとして体験してきました。その石之丞さんが狩猟していた場所が赤石渓流線の中に、現在「青沼」として小さなマタギ小屋が立ち存続しています。今回は、その場所を巡り、マタギから、自然と共生する生き方を学ぶ実習を体験しました。

平内町でホタテの漁師をしている竹内忠一さんに、ロープ術を学びました。普段ロープなどを使わない生徒たちは、ロープの結び方を学ぶことにより、いつもと違う頭の回路を得た事でしょう。

白神の香りと森を体感するワンダーリング・実習養成講座報告【第一回の養成講座】

第一回の養成講座

・自然遺産白神山地について

・白神山地の特徴について

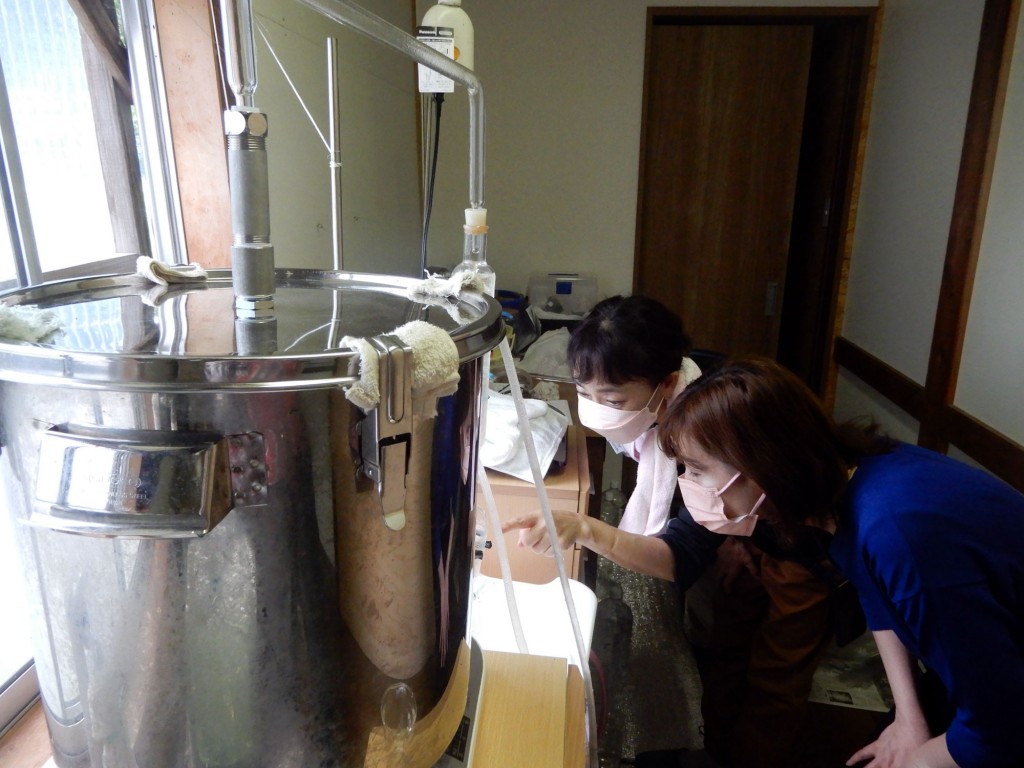

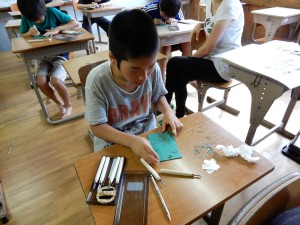

森を知る(林業体験)でしたが、雨の為に近くのハロー白神(ビジター)見学と木工体験を実習。

主催の青森県西北県民局の地域連携室長の石橋 裕室長の挨拶

自然遺産白神山地と、白神山地の特徴の話しを聞く参加者

鯵ケ沢町のビジターセンター「ハロー白神」で、白神山地の特徴・動植物の標本や、展示を見る参加者

白神自然学校の木工室で、糸鋸を使ったイニシャルづくりと、流木を輪切りにしたストラップづくりを楽しんだ

白神の香りと森を体感するワンダーリング・実習養成講座報告

昨年に引き続き、今年も白神の香りと森を体感するワンターリング実習養成講座を8月末から4回にわたり実践した。参加者は鰺ヶ沢高等学校の生徒と一般社会人です。特に今年は、アウトドアに出て思いっきり実習をしようということで、行いました。参加者は、白神山地の歴史・白神山地の自然遺産の魅力や、楽しさ・面白さを初めて体験した生徒も多く、こんなに身近な所で、面白い空間があることを体いっぱい使い、学ぶことができたと感想を述べていました。

ここにその4回の取り組みを紹介していきたいと思います。参加したみなさんは、これからどこにいってもこの感動と、思いでをこれからも多くの方々に伝え、自分自身の思い出としていきたいと感想を述べていました。

こども白神山地夏休み長期宿泊体験塾第2弾

夏休み第2弾の参加者の皆さん、また白神山地の大自然に遊びに来てください。いつでもお待ちしています。

最初に戻る

こども白神山地夏休み長期宿泊体験塾第2弾

8月20日(水)~8月24日(日)までの4泊5日間、夏休み後期の体験塾を開催した。後期は、雨が止まず当初のプログラムを天気を見ながら調整したプログラムとなった。

1日目は、スイカの採取は、スイカ事態が根腐れがおきていて、採ってきたスイカをわって食べました。途中、緑の綺麗な公園でアソレチックを楽しみました。また、1日目から、お墓に行き、肝試しもしました。

2日目は、雨でしたので、西目屋村のビジターセンターに行き、白神山地の動物達・植物たち・ブナの木が水を吸い上げる仕組みを学びました。そして、大型スクリーンで白神山地の勉強をしました。

あまり大きすぎて、後ろで見るように話しましたが、数名がめまいをしたと言っていました。この日は、夜は「白神からのおくりもの」という映画をみました。

3日目は、朝は、雨が止んでいたので、山にでかけましたが、道路が途中、通行止めになっていたので、引き換えしたら、大雨が降ってきました。この日は午前・午後とも木工品をつくりました。

海から拾ってきた流木を輪切りにして、ヤスリをかけて、絵を描いて、その後にストラップをつけました。

次に、同じく流木で、箸おきをつくりました。

午後は、バードコールをつくり、近くの神社に鳥の声で鳥を誘いにいきましたが、順番にやりましたが、うるさくて鳥は寄ってきませんでした。どじょう取りを近くの田んぼのあぜ道でおこないました。40匹ほどとりました。夜は、全員でワサオの映画をみました。

4日目は、朝方少し雨も降りましたが、遊々の森に出かけ、杉の木を伐倒し、その木をチェンソーで輪切りにしたり、倒れた木の枝落とし体験をしました。

チェンソーに触れその振動に感動してました。また、雨で水量が豊富な、くろくまの滝に行き、高さ85メートルが一気に落ちる水しぶきを近くで浴び、益々午後の海への思いが広がり、海、海、海と叫んでいました。

午後は一旦、プールとも考えていったのですが、時間が合わず、みんなの希望もあり海にいきました。海は多くの人たちがいましたので、もう「車の中がざわめきでいっぱい」

この日は水着を着てから、山→海かプールを予定していましたから、すぐ海へ走りはじめました。たっぷり遊んだ後は砂遊びをして、そのまま温泉です。海の延長で、水風呂と、サウナの繰り返しです。温泉の中は、もぐったりしていました。ちなみに男子です。終わった後は、アイスクリームと久しぶりのテレビに、無言の時間が過ぎていきます。夜は学校に戻り、バーベキューと、花火で、すっかり盛り上がっていました。

5日目は最終日、テントを片付けて、自分が持ってきた物を片付けて、集団生活の後片付けとしての掃除をしました。

みんな自分が持ってきた物がわからなくなる子もいましたが、女子は、きちんとしていますが、男子は、「おれのじゃない」とか「おまえのだろう」とか確認作業が大変でした。また、お会いしましょう。

最後に、前期の第1弾も後記の第2弾も合わせて、10月~11月ごろ、杉並区の阿佐ヶ谷南中学校をお借りして、映像による報告会を企画します。参加者には後程連絡します。是非、ご参加ください。

続きは、ここをクリックしてください。

こども白神山地を守る会山地夏休み長期宿泊体験塾

ここからは、子ども達の生活と遊びを中心に報告します。

前に戻ります。

こども白神山地を守る会山地夏休み長期宿泊体験塾

7月30日(水)から8月5日(火)までの6泊7日間の長期体験ツアーが実施された。今回のテーマは、「みなんで協力して、壊れた林道に橋をかけるプログラムが用意されていた。

参加者は二日目の朝から、山に出かけて、このプログラムを実施した。白神自然学校遊々の森にでかけ、サナイ沢から入る林道に車で登っていった。途中から林道が、長雨で崩落した箇所が見えてきた。全員、車から降りて、現場を歩いて対岸に渡り、遊々の森の森で、橋にかける木を選び、チェンソーで伐った。そして、その木をみんなでロープをつけて運び、橋をかけた、丸一日かけて行ったこの作業で、二日目の夜はみんながぐっすり眠ることになった。

ここからは、子ども達の生活と遊びを中心に報告します。

自然学校の木工室では、海から拾ってきた流木と、石を使い江を書いたり、箸置きをつくりました。また、栗の木を使いバーとコールをつくりました。もちろん、輪切りにした木は、革をとりコースターにしました。木が色々な耕作ができることを知り、感動していました。

ピッコリーノ保育園の夏休み体験報告

8月2日~4日まで、神奈川県横浜市のピッコリーノ保育園の夏休み体験塾かせ開催された。

2日の日着いた一行は23名、青山学院大学の女学生達と、保育園の父兄と子ども達が参加しました。

2日の夜は、青森市内でねぶたを跳ねて、3日の日は、白神山地の山に入り、マザーーツリーを見学、その後に青池を楽しもうとしましたが、どうも川に入るのが、苦手みたいなので、川だけでやめました。

その後、白神自然学校遊々の森に出かけ、ジョブ・ゥッドの話しを通して、森の手入れが何故必要かを学び、その後に間伐作業を行い、倒した杉の木を輪切りにする体験をしました。

女性群が多いせいもあり、チェンソーに触るのも恐る恐るの人が多かったような気がしますが、林業に携わる事の醍醐味を体験したと思います。

夕方からは、バーベキューを楽しみ、花火大会なども実施をし楽しみました。

3日目は、太宰 治の生家斜陽館を見学し、帰途につきました。

来年もまた、児童や父兄の参加を楽しみにしております。

自然学校遊々の森では、チェンソーを使い、全員が林業体験を行った。

クロモジ採取と蒸留体験ツアー開催

8月17日(日)クロモジの採取と蒸留体験ツアーを実施した。

中々天候不順で、白神ラインが通行止めが続いているので、白神自然学校遊々の森の中での体験ツアーを実施した。この日参加した人達は8名です。

まず、自然学校で採取の仕方の講習会を実施ししました。クロモジだけではなく、白神山地ではまだ多くの香の高い樹種があるという紹介をし、225種の香の木があることが紹介されました。白神山地だけでも10種類以上の木からアロマオイルが採取できるとの話かされました。

その後、クロモジが生えている森に入り、枝切りハサミで採取しました。二人でペアーを組み、採取した枝は、その後にハサミで、葉っぱと枝に分けました。

自然学校に戻り、蒸留所で、釜に入れ、その後に白神グリーンカレーの昼食を取りながら、1時間30分程度をかけて蒸留しました。

その後に、各自が容器に、クロモジ水を入れ持参すると共に、香りを楽しみました。わずかしか採れないオイルですが、とても香りが高い事や、しっとりしたクロモジ水に潤いがあると声をあげていました。この体験は8月~9月いっぱいも実施したいと考えています。希望される方は、5名以上から受け付けておりますので、申し込みください。

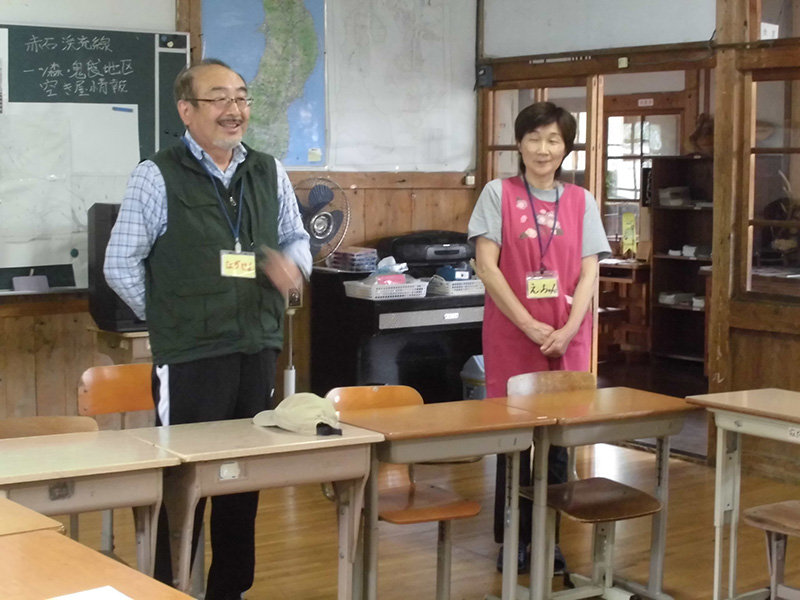

韓国農村地域活性化日本視察団受け入れ

8月22日(金)韓国の、国内外で農業農村関連の研究及び教育を行っている「地域アカデミ- 國際交流情報センタ-」の一行11名を受け入れて、白神自然学校が取り組んでいるグリーンツーリズムの取り組みの勉強会を開催した。初めに青森県の構造政策課の担当から、青森県の農業事情と、グリーンツーリズムの現状について説明があり、その後に、大谷太智雄校長から、地元での自然学校の雇用状況について話があり、最後に自然学校の永井雄人代表から、白神自然学校の取り組みをパワーポイントを使い説明した。

その後、自然学校内の施設内を見手あるき、その後に、農家レストランで、「白神膳」の食事をたべ懇談して、この日の宿泊地である青森市に移動した。

視察団の目的は、韓国の農村社会の課題でもある農産物自由貿易、高齢化問題などで限界集落が増えるなど様々な問題が出てきており、同じ問題を抱えている日本の現地調査ということで、この問題についてどのように対応し、農村を活性化しているのかを理解する目的で訪日した。

地元の婦人会を中心とした農家レストランのチームが一生懸命迎え入れ、お見送りすることができた。

参加者は下記のとおりです。これに通訳のキムさんが入りました。

- CHOI・SIKIN 京畿農村活性化支援せたー (協成大學校 教授)

- KIM・KISUNG 江原農村活性化支援せたー (江原大学校 教授)

- JUN・IKSU 忠北農村活性化支援せたー (忠北大學校 教授)

- KIM・DOOSOON 忠南農村活性支援せたー(事務局長)

- JEONG・AHNSEONG 全北農村活性化支援せたー (全北大学校 教授)

- LEE・JONGHWA 全南農村活性化支援せたー (全南大学校 教授)

- JANG・WOOWHAN 慶北農村活性化支援せたー (慶北大学校 教授)

- HA・HYUNJUNG 慶南農村活性化支援せたー (事務局長)

- KO・SEONGBO 濟州農村活性化支援せたー (濟州大学校 教授)

- YUN・JUNGSIK 農林畜産食品部 地域開発課 係長

熱心な質問が多かった。特に都市と地方の格差問題や、国策としての農業や、FTPという輸出問題が深刻だ。

この日提供された「白神膳」は大変美味しいという評判を頂いた。韓国の人の口に合うかどうかと心配したが、みなさんおいしいと言われ、特に鮎についてとても関心を寄せていた。

白神山地夏休み木々川々(もくもくかわかわ)体験

平成26年8月8日(金)板柳南小学校の生徒、23名の夏休み木々川々体験を実施しました。

実施したのは白神自然学校一ッ森校内と白神自然学校遊々の森の中です。 最初に自然学校についたみ皆は、簡単な自己紹介を行い、この日当初予定していた、くろくまの滝は、入れないので、遊々の森の近くで山菜のミズの採取を行いました。

ミズは食べた事がある子が多かったですが、どこに生えているのかはわかりません。長靴を履き杉林の中に入っていきました。最初にミズはどういう形をしているか、白神自然学校の永井雄人代表から聞き、採取しました。

その後に、赤石川に生息する「鮎」と「イトウ」の養殖所にいき、赤石川での養殖の話しを聞きました。この日は雨で皮の水が濁っていたこともうり、養殖所の鮎は中々見えませんでしたが、わずかに見えた鮎に、大きな声で「いた いた」と声をあげる光景があちこちから湧き上がりました。

その後、生きた鮎をわけてもらい、鮎の感触を楽しみました。また、その鮎は、自然学校に運び、炭火の「塩焼き」にしましたが、かわいそう、こわい等の声が上がりましたが、食べると美味しいといいながら、鮎を焚経ました。

また、山菜のミズは、体育館で、地元のお母さん達の指導で、山菜の皮剥ぎを体験しました。そのミズはお昼ごはんの時に提供された「白神汁」にいれられ、セルフサービスで味わう事になりました。

山菜のミズを採りに、ズキ林の中にいきました。みんな見つけるのがうまく、1人で何本も採っていました。

赤石川では、幻の魚と言われる「イトウ」と「アユ」を養殖しています。この日はアユの見学と実際触ってみました。

ミズの皮剥ぎを自然学校の体育館で全員でやりました。とてもうまく皮をはぎ、白神汁の材料にしました。

昼食は、美味しい白神汁を鍋が空になるまで食べました。三倍もお変わりする人もいましたよ

午後は、全員で白神自然学校遊々の森にでかけ、杜の仕組みの話しを聞き、徐間伐することの意義を学びました。その後に、間伐の為に、杉の木をチェンソーで伐倒して、倒した木を、輪切りにして、森の中で作業する人達の体験を味わいました。初めてチェンソーに触れる子ども達は、その振動などを体験し、「怖かった」「超気持ちいい」とかいろいろな感動の声をあげていました。

最後は善意で記念撮影をしてから、自然学校に戻り、湖西ボランティアナイスのメンバーとこう理由回を実施しました。タイ・イタリア・ロンドンから参加したメンバーから時刻の紹介やゲームが行われ、解凍した人には、プレゼントをいただく事ができました。共通語は、英語ですが、ビンゴゲームなど、直接外国人の学生やハイスクールの教師と接してとても楽しかったみたいです。

遊々の森での徐間伐体験として、その理由を聞きながら、実際伐倒して、薄く輪切り体験をし、チェンソー作業の体験をしました。

ハロー白神という鯵ケ沢町のビジターセンターで白神山地の赤石地区の歴史と白神山地の動植物を見学しました。

最後に国際ボランティアナイスのメンバーと交流会です。すべて英語での会話で、ゲームで、タイ・イタリア・ロンドンの街や国の形を学びました。また、各国語で「こんにちわ」や挨拶の仕方を学びました。参加した子ども達は、白神の森の仕組みや、赤石川の豊かさ、そして外国人との会話にとても親近感を持ち、楽しい一日を過ごしました。来年もまた、来てくださいね。

自然学校のピザ窯完成試食会

7月20日、午前10時頃から、ピザ窯の口をダイヤモンドカッターでカットして、ピザ窯作りを午前中やりました。石は宇都宮市で手にいれた大谷石です。とても加工がしやすく、また熱が逃げないのでピザとかパンのカマに適しています。指導は陶芸家の鎌田雨渓氏にお願いしました。地元の主婦達が集まり、ピザの生地づくりも行いました。生地が発酵するのを待って、互選中完成して、火を入れたので、午後からは、実際、ピザの上に地元の野菜を置き、ベーコンとかチーズを乗せ、焼きました。本当に5分~7分程度で、チーズがぶくぶく音がしてきたら、完成です。みなさん初めてのピザや貴に感動していました。自然学校では、四季折々の学校の畑のやさいとか、秋には、天然マイタケ、山菜を使ったピザを焼いてみたいと考えています。次の日のセラピストのよる、クロモジの採取と蒸留体験ツアーの参加者も白神グリーンカレーと手作りのピザを焼き、感動していました。

- 完成したピザ

- 自然学校のピザ窯です

セラピストによるクロモジの採取と蒸留体験ツアー

7月21日、9時、7月8日の第一回のセラピスト達によるクロモジの採取と蒸留体験ツアーを実施しました。この日参加したメンバーは6名でしたが、全員でハサミと長靴を履いて、森林管理署から買い取り契約をしている箇所にでかけ、クロモジを採取しました。クロモジ葉この季節とても水分を吸い上げていて若木も青々しくでてていて、ハサミで採取するととてもいい匂いがします。参加者は、その前に奥赤石川林道内を散策し、湧水を汲みました。後で、湧水でコーヒーを沸かして飲むことになっているからてす。約6キログラムのクロモジを採取した後、くろくまの滝の駐車場まで行き、そこでコーヒーを沸かして飲みました。とても美味しい香りがして、みなさん喜んでいました。その後、くろくまの滝まで歩き、以前草刈りをしていたので、全員長靴でしたので、滝壺まで行く事ができました。マイナスイオンの滝から落ちるしぶきを全身で浴びて元気をもらって、一路自然学校に到着、少し遅めの昼食ということで、農家レストラン「しらかみ」で、白神グリーンカレーを頂きました。そして、採取したクロモジを蒸留器に入れて蒸留作業が始まりました。その間時間を見て、今度は手づくりのピザ作りも体験です。生地を伸ばし、思い思いの形状にして、釜に持ってきます。1時間程薪を焚いていたので、いい温度です。熱々のピザも、別腹にしっかり入りました。夕方頃には、クロモジウォーターを全員容器にお土産に入れて、この日のツアーは終了です。とても充実したツアーだったと言葉を残してくれた方もいました。

★このツアーは今後インターネットで募集をかけて毎月一回実施していきたいと考えています。

どうぞ、申し込みしてください。

<8月は17日(日)><9月14日(日)><10月5日(日)>の3回実施します。

参加希望の方は、9時までに白神自然学校に集合して頂いて、夕方16時頃までの時間帯で行います。

参加費は3000円(昼食・保険代・車代・道具代が入ります) 申し込みは実施日の1週間前までです。

尚、最少実施人員は、4人からとなります。申し込み希望者は下記の申し込み画面からお入りください。

- 第一回 参加者

- 第二回 参加者

- 蒸留釜に、クロモジを積めている所です。

- くろくまの滝のましたからの写真です。迫力最高

- グリーンカレーのサラダとピザの具としてのトマトの採取

- ミニトマトと黄色いトマトも採りました

- ピザ窯の薪も割りました

- 完成したピザ

- 参加者の兄弟の思い思いの形のピザを自分で作った

いだわしいシンポジューム2014動画紹介

Youtubeに『いだわしいシンポジューム2014』の動画がアップされました。

ぜひご覧になってみてください。

ごあいさつ

http://www.youtube.com/watch?v=wk-czOS6WmE

山中氏1

http://www.youtube.com/watch?v=TpKSfRAMcj8

山中氏2

http://www.youtube.com/watch?v=vpHodYWxGjc

岡島氏

http://www.youtube.com/watch?v=EMF9AHX4G0Y